今回は卓上スライド丸ノコ専用の台を作ります。

この台があればより安定したカットができるだけでなく、Tスロットレールにストップブロックを取り付けることで同じ長さで何本もカットすることができるようになります。

また、このマイターソーステーションは「一般的な作ったらずっと置いておく固定式」ではなく着脱可能な方法をとっています。

これは自分が作業をしている部屋がそれほど大きくないため、常にスライド丸ノコを置くスペースがないからです。

なので使用するときにその都度設置をする形になります。

スライド丸ノコでより精度を求めたいけど、スペースがないという方はこの着脱式のマイターソーステーションをぜひ参考にして見てください。

今回のマイターソーステーション作りに使用しているスライド丸ノコはRYOBI製になります。

スライド丸ノコが気になる方は下の記事でレビュー記事を書いているので覗いて見てください。

この記事の内容はYouTubeチャンネルで動画でも公開しているので、ぜひこちらもご視聴ください。

木工DIYを中心に公開していくのでよろしければチャンネル登録して今後の動画も見てくれたら嬉しいです!

1. 土台となる木材のカットと組み立て

着脱式のマイターソーステーションですが、なるべく作業台と固定ができる仕組みの方が精度と安定感があります。

今回の場合はスライド丸ノコ本体は作業台と固定できるようになっています。

下の記事で作業台の天板作りのときに鬼目ナットを利用してスライド丸ノコと作業台の固定する仕組みを組み込みました。

まずはマイターソーステーションの土台となる部分を作っていきます。

今回は事前にスライド丸ノコに合わせた高さの木材を準備してありますが、なかなかちょうど良い高さの木材は調達できないと思います。

そんな時はアジャスターなどを使って高さを調整できるようにするといいでしょう。

マイターソーステーションの長さは作業台いっぱいにします。

だいたい120㎝ぐらいの長さになります。

これ以上は部屋が狭く長くすることができません。

使いやすさを考えるとこれくらいがちょうどいいと判断しました。

土台となる木材を切り出します。

短い材も合板と長く取った木材から墨を取ります。

短い材も切り出しました。

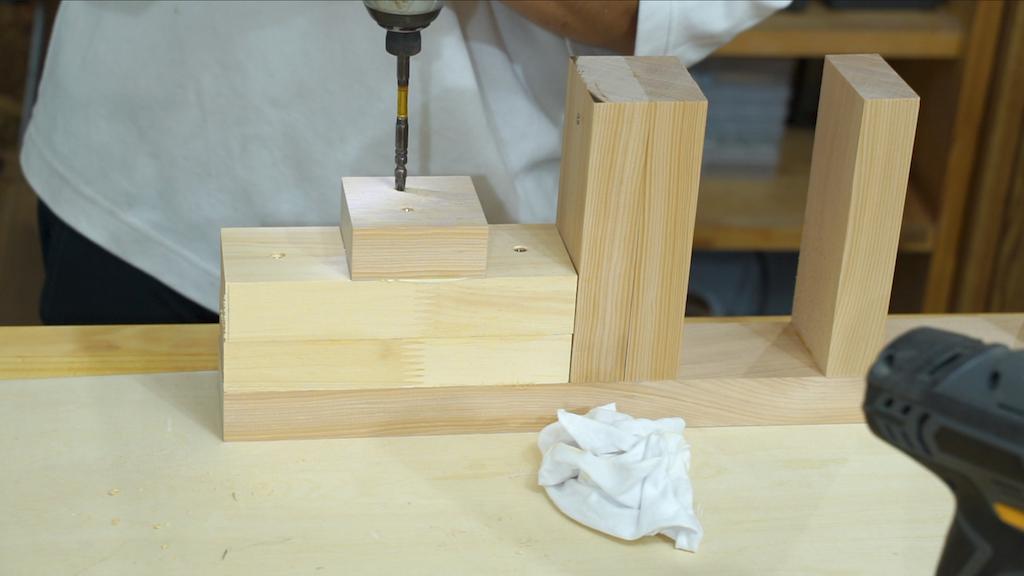

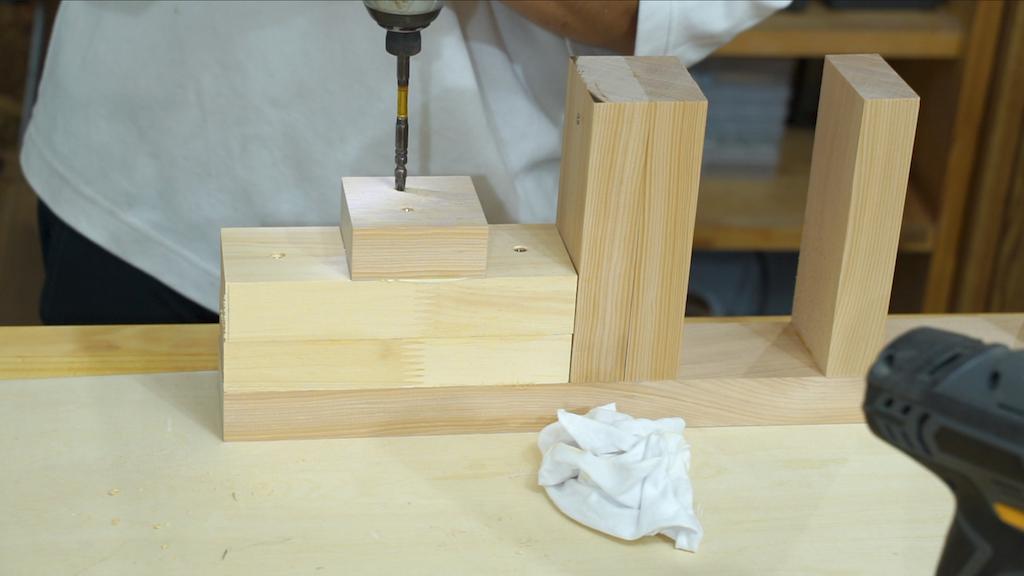

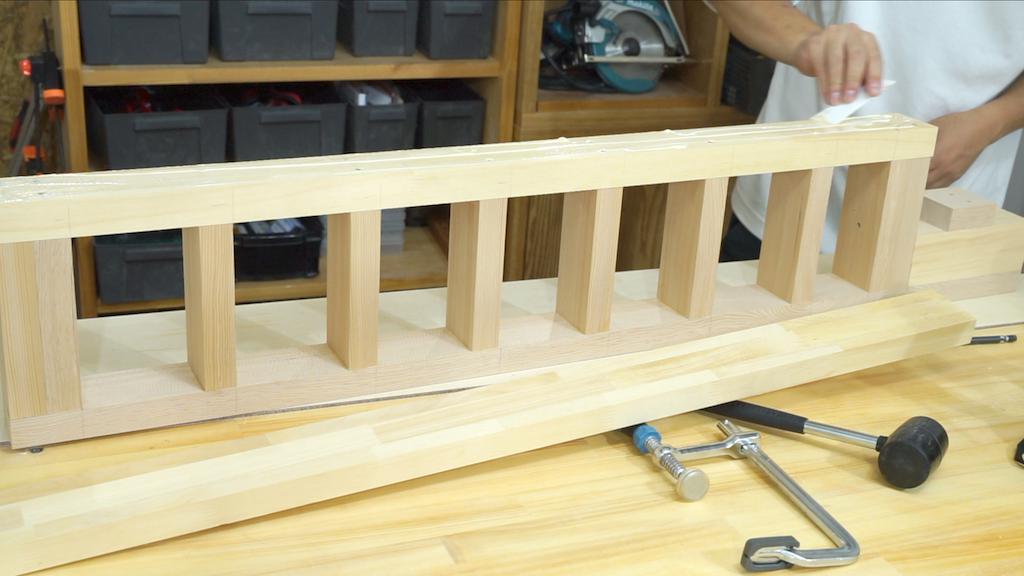

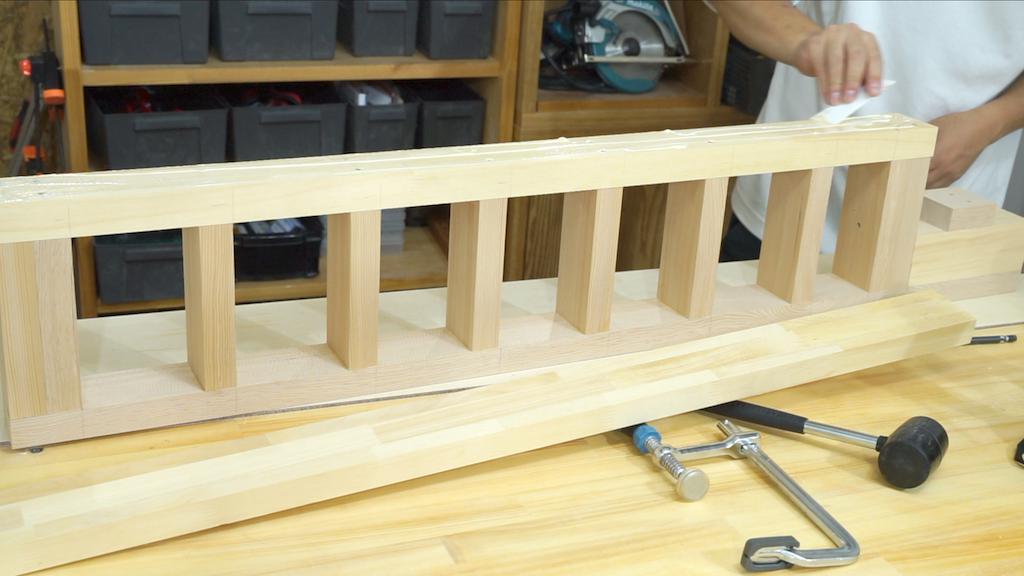

それではここから土台となる木材を組んでいきます。

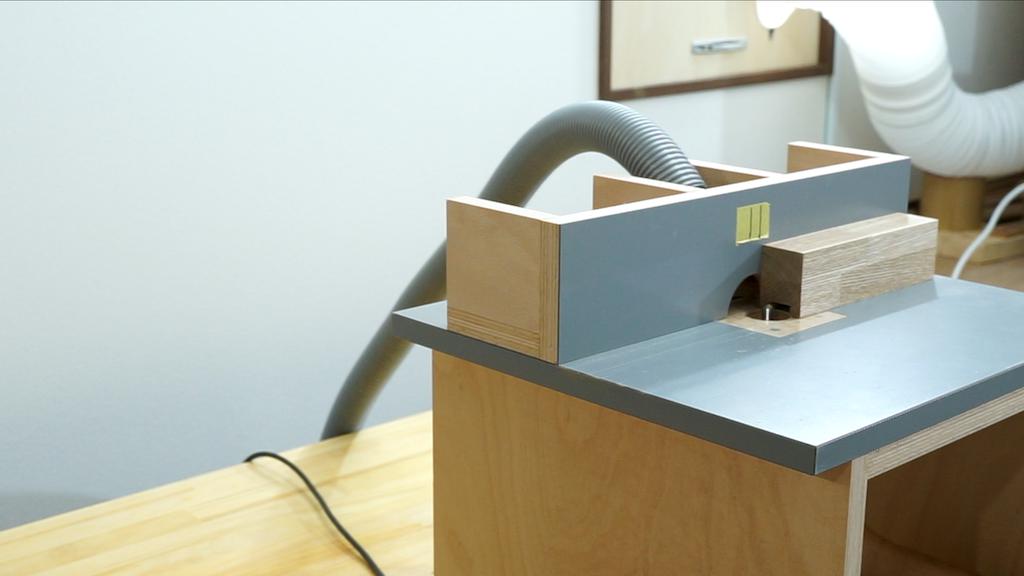

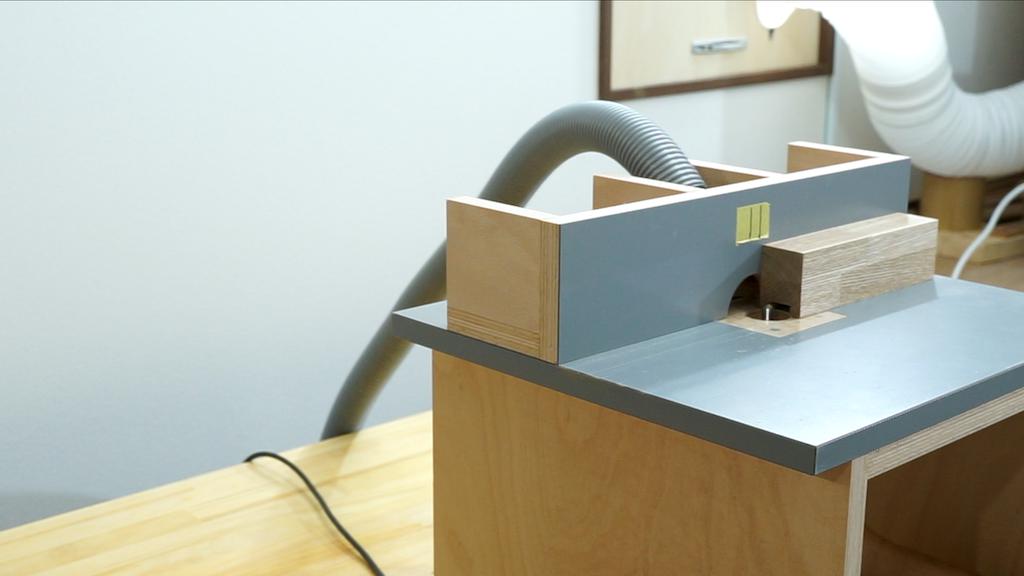

組み上がると上のような形になります。

ボンドとビスで止めていきます。

丸ノコのターンテーブル周りは細かい材料を入れて強度を増しておきます。

ガイドが取り付く位置の土台部分は強度と止めるビスの位置の関係で材を貼り合わせておきます。

これで土台となる木材の組み立てが完了となります。

2. 土台材の上にシナ合板の貼り付けと加工

次に土台上にシナ合板を貼っていきます。

シナ合板は5㎜厚を使用しています。

シナ合板の長さは土台合わせでなくスライド丸ノコの上まで伸ばした状態にしておきます。

最後にスライド丸ノコでカットして刃にピッタリの位置にシナ合板が来るようにします。

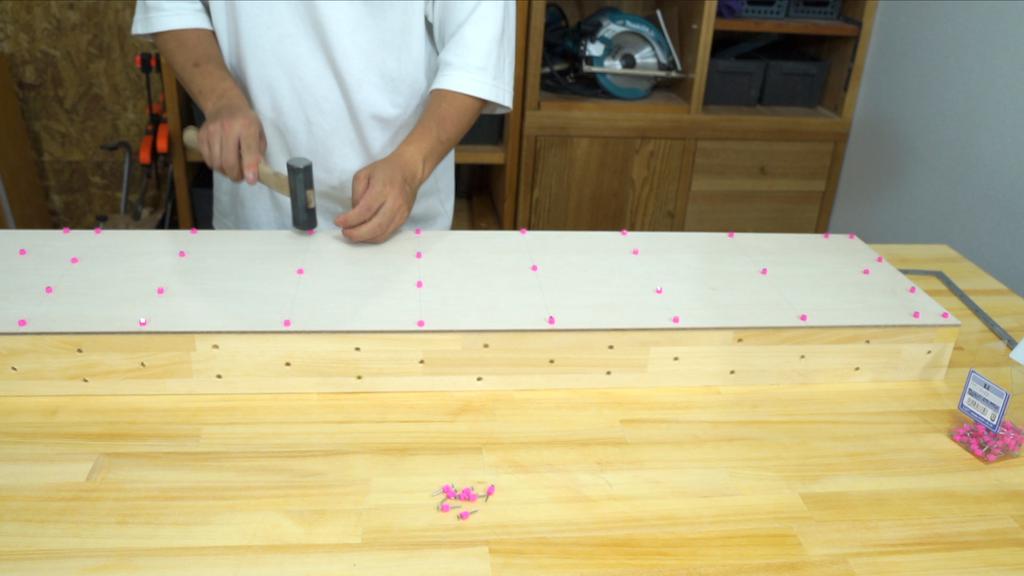

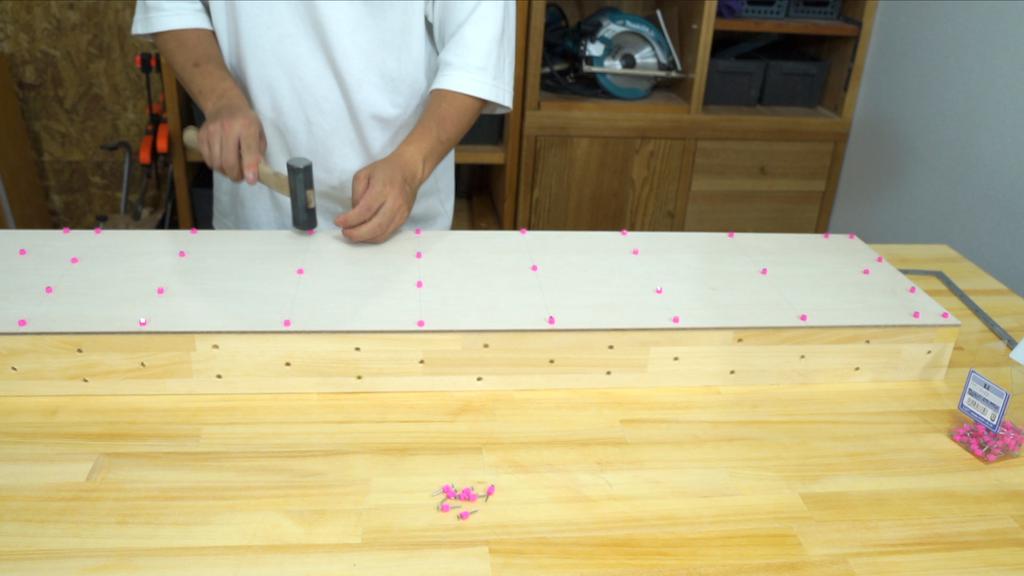

シナ合板はボンドで貼り合わせます。

シナ合板を抑えるほどのクランプは持ち合わせていないので隠し釘を利用します。

隠し釘を数打ってボンドが乾くまでの間の仮止めをしておきます。

ボンドが乾いたら隠し釘は抜いてしまいます。

そのまま打ち込んでもいいのですが、抜いてしまえば再利用可能です。

隠し釘を打った穴はウッドパテで埋めます。

次に合板をスライド丸ノコ本体に付いているガイドに合わせて欠き込み加工をおこないます。

ここの範囲を切り取ります。

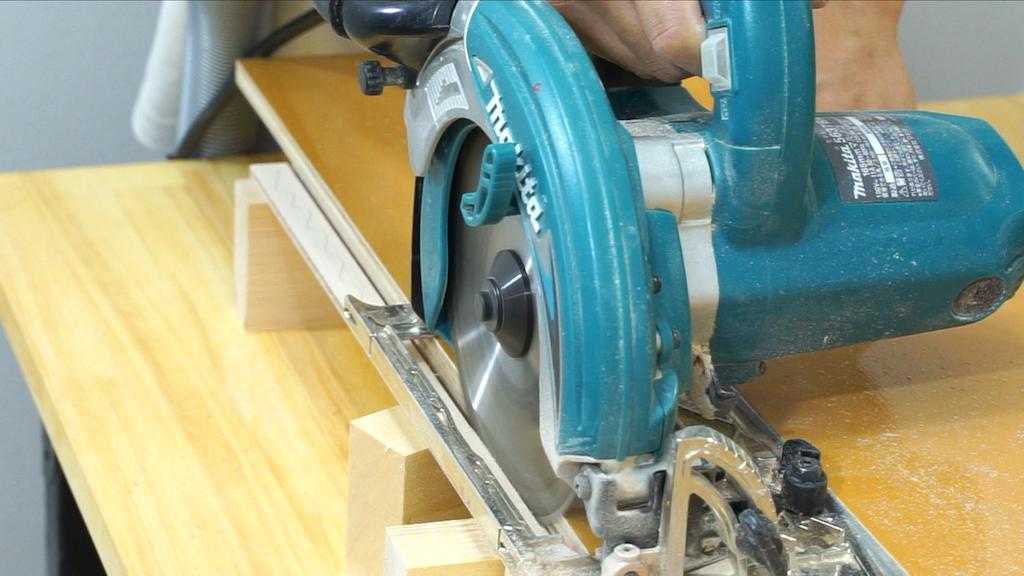

丸ノコ定規を利用して線ギリギリまで切ります。

この丸ノコ定規は下の記事で作り方を公開しているのでぜひ参考にしてみてください。

丸ノコで残ったところはノコギリで切り落とします。

3. ガイドの加工、Tスロットレールの埋め込み

シナ合板と同じようにマイターソーステーションのガイドとなる部材も欠き込み加工をおこないます。

ガイドは合板と違い厚みがあるのでスライド丸ノコでノコ目を入れて欠き込み加工をおこないます。

前回の記事でスライド丸ノコの卓盤のガタ付きを調整したのでこのような加工も精度良くできています。

ノコ目を入れたら玄能で叩くことで欠き込めます。

最後に滑らすように刃の下で材を動かすことで残った部分をきれいにサラってくれます。

このように最後はきれいな状態になります。

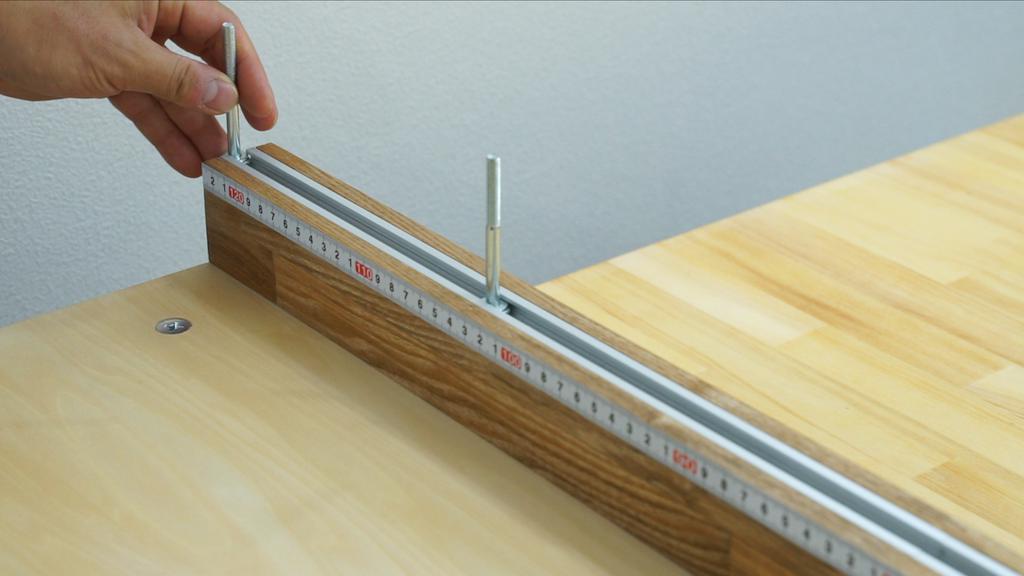

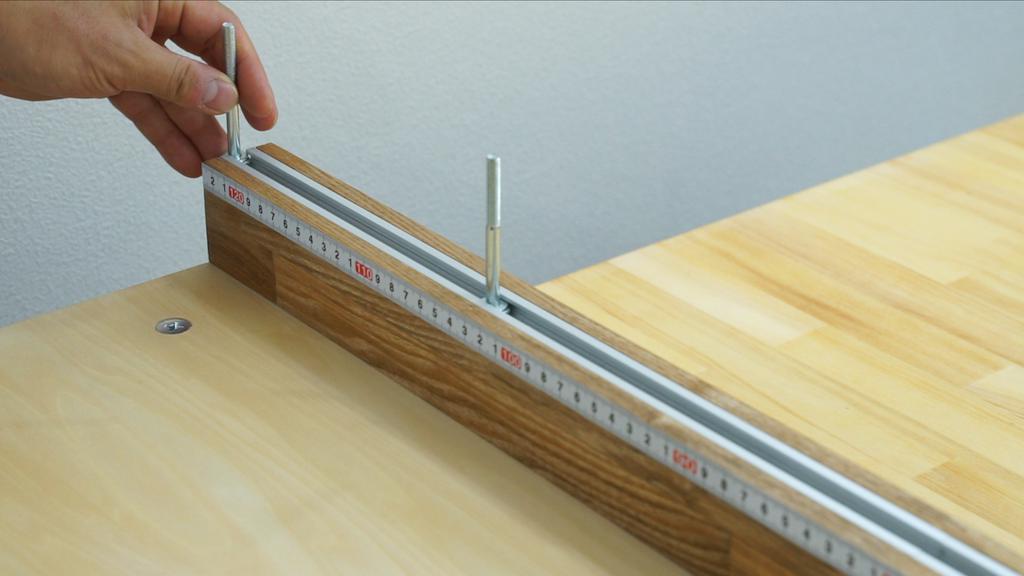

ガイドにTスロットレールを埋め込むための加工を行います。

まずはしっかりと中心に埋め込めるように毛引きという道具を使用して筋引きします。

Tスロットレールの溝加工は以前自作しトリマーテーブルを使用します。

トリマーには8㎜のストレートビットを装着して左右交互に溝を突くことでレール幅になるようにガイドを調整して加工をしています。

トリマーテーブルの作り方はこちらの記事で公開中です。

また、8mmのストレートビットは負荷が大きいので複数回に分けて深く掘っていきます。

一気に掘ろうとすると、ビットが折れたり材料がブレてしまうので止めましょう。

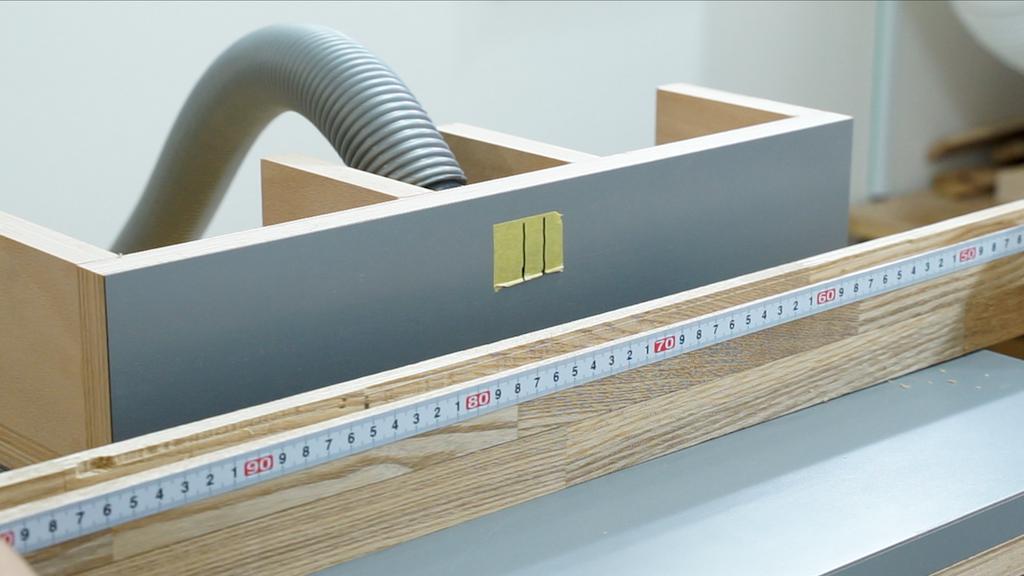

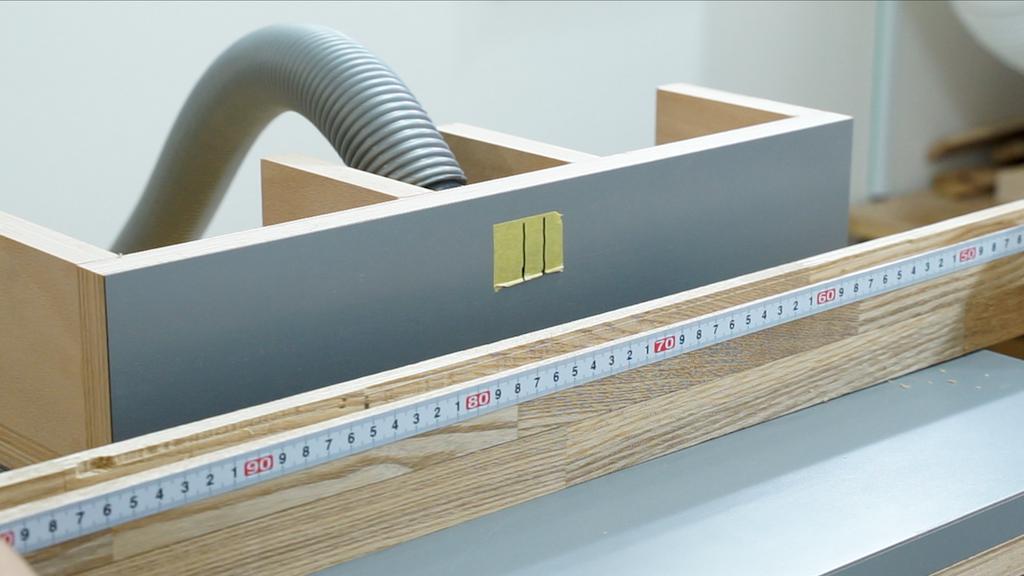

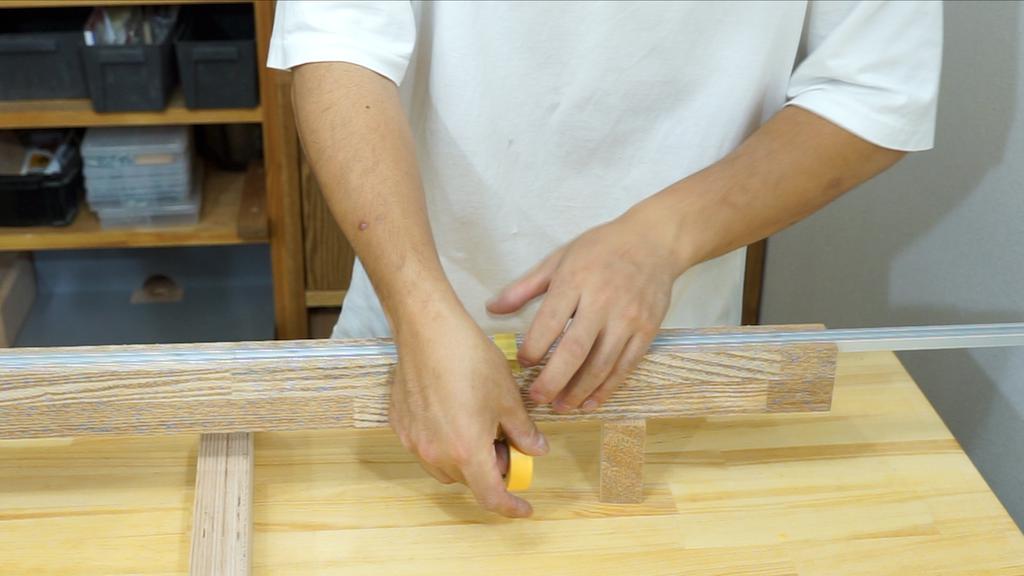

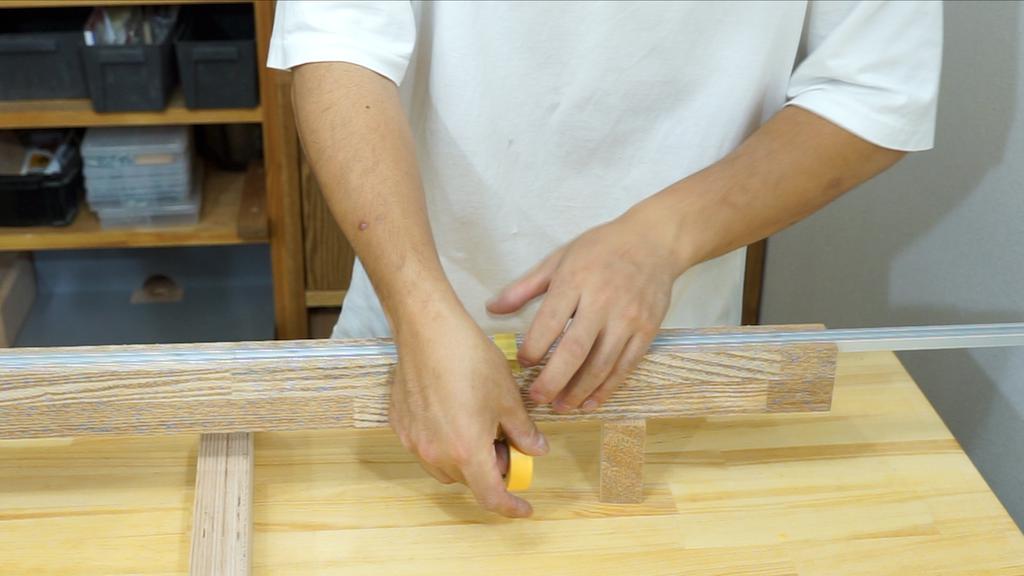

メジャーテープを貼って切りたい寸法がすぐわかるようにしたいのでテープに合わせてまた溝加工をします。

テープは0.3mmぐらいなので掘りすぎないように注意します。

これでトリマーによるガイドの溝加工が完了です。

4. スライド丸ノコガイドと中空スペーサーで接続加工

次にマイターソーステーションとスライド丸ノコ本体のガイドどうしを接合できるような仕組みを作ります。

これは着脱するごとに精度のズレやメジャーテープの寸法ズレをなくすためのものです。

なのでここの接続はズレなく毎回できるようにします。

なのでここで使用するのは中空スペーサーという中が空洞の筒のような道具です。

スペーサーとは下のような道具です。

まずは本体のガイドに粘着力が強めの両面テープを貼ります。

そこにしっかりとマイターソーステーションのガイドを貼り合わせます。

本体のガイドを固定しているボルトを一度抜いて外します。

この時ガイドどうしが外れないように注意します。

先程固定したガイドどうしを中空スペーサーの外径と同じ穴を一緒に開けます。

M6のボルト用のスペーサーは7.9mmぐらいが外径の大きさでした。

ズレがないようにするためにも一緒に穴を開けるというのがポイントです。

しっかり貫通しています。

ガイドどうしは皿ボルトで固定をするので皿取りをしておきます。

次に中空スペーサーを接着剤で固定します。

接着剤は強度があるこちらの接着剤を使用しています。

スペーサーでガイド同士の穴を同時に通します。

玄能で上から飛び出ない程度にスペーサーを打ち込めば、本体のガイドの厚さ分だけステーション側のスペーサーが飛び出た状態になっているということになります。

次にマイターソーステーションを取り付け時に毎回ワッシャーとナットを本体裏に取り付けるのは手間なのでガイドに接着して一体にしてしまいます。

ナットとワッシャーが一体形状のものを先程の接着剤で固定します。

ボルトで締めながらナットを接着すればズレる心配がありません。

ただ、このまま接着剤の硬化を待っているとボルトも接着されてしまう恐れがあるので、先程の接着剤よりも強度は落ちるけど硬化時間が早い瞬間接着剤で外回りだけ先に固めてボルトを抜いてしまいます。

こうすれば、最初の接着剤の硬化を待たず、またボルトの接着の心配がなくなります。

ガイドの接着剤が固まったら再度本体に戻しておきます。

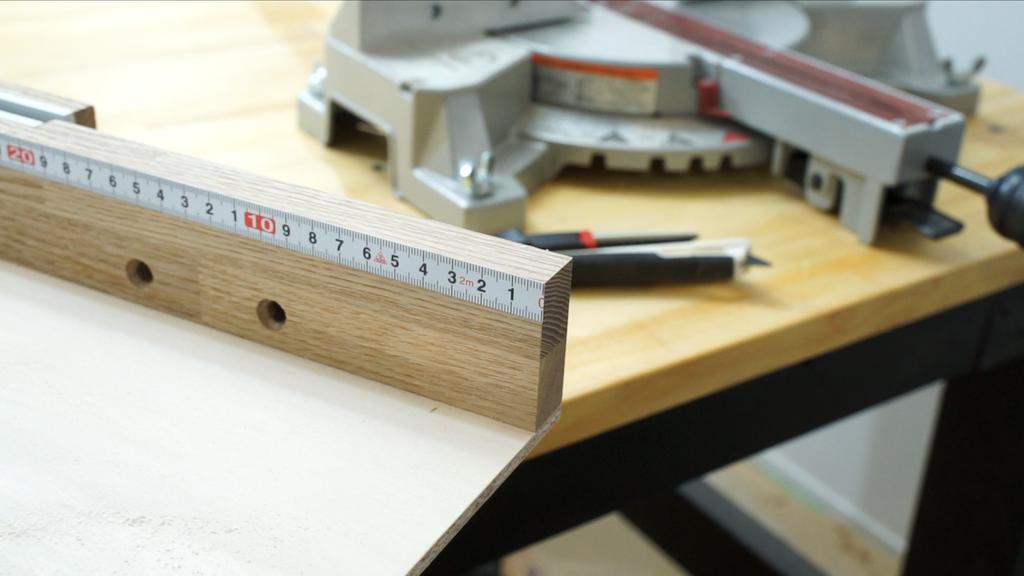

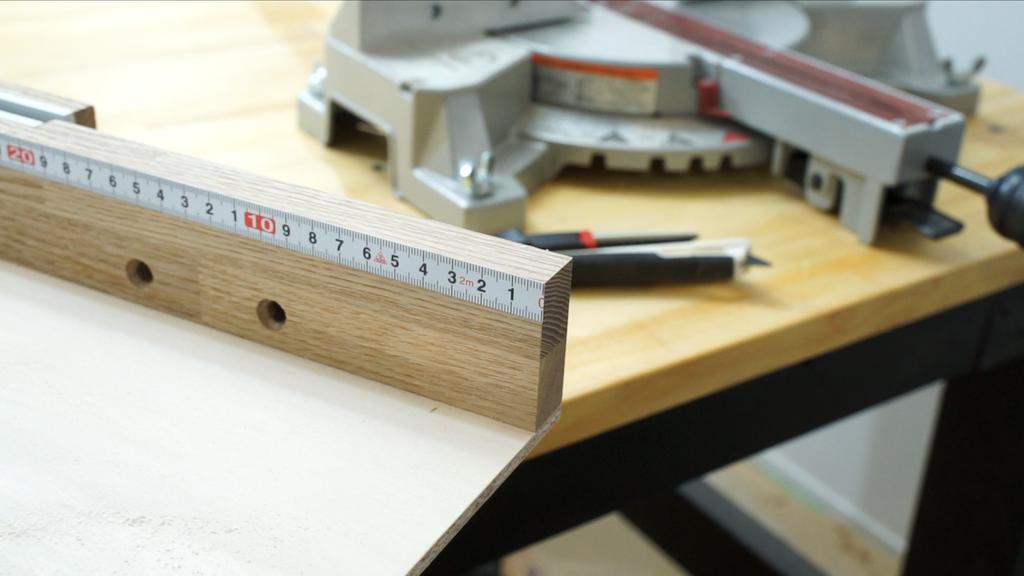

ガイドに合わせてスロットレールをカットします。

ガイドに合わせてレールに傷を付けてぴったりの位置でカットします。

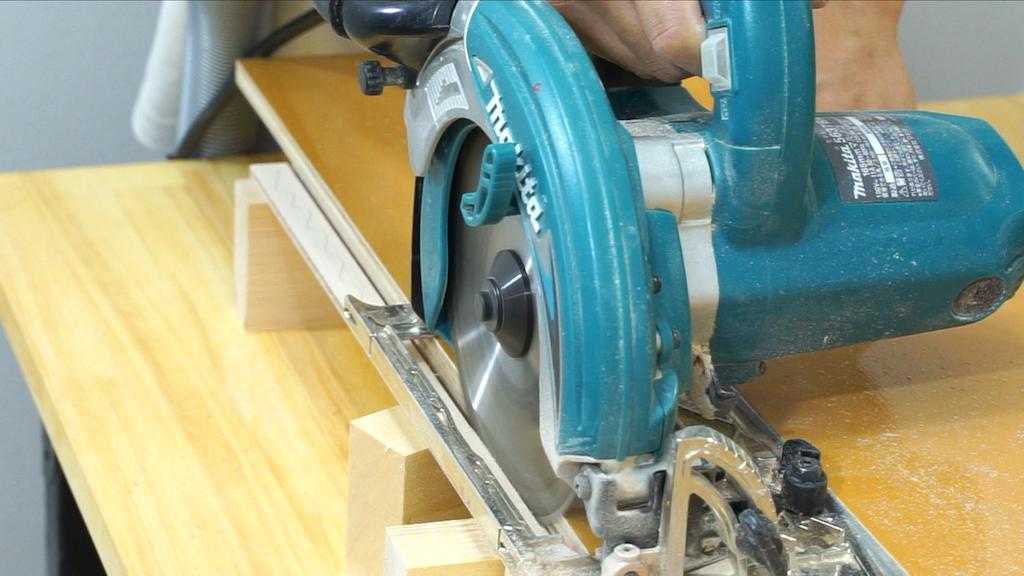

アルミはスライド丸ノコで簡単に切れます。

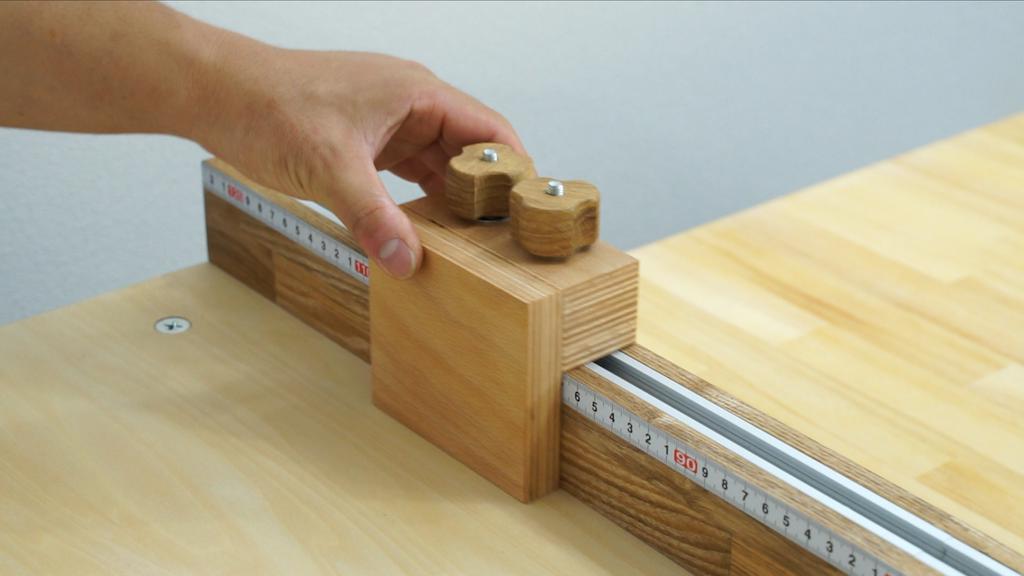

5. スロットレール用ストップブロック作り

ここで、Tスロットレールに使用するストップブロックを作っておきます。

まず合板を貼り合わせてストップブロック本体を作っていきます。

丸ノコで切り出します。

材料が当たる部分の部材も切り出します。

レールのボルト用に穴を開けます。穴はM6のボルト用になります。

ガイドとなる板とボンドで接着します。

レール用のボルトは2本で固定できる用にしました。

1本だと部材が当たったときにズレたりストップブロックが捻れたりしそうだと思いダブル固定としています。

6. 仕上げと組み付け

ここから一気に完成までいきます。

最初に埋めたウッドパテの跡や釘を打つときに書いた墨を電動サンダーで表面を削り落とします。

ガイドとステーション部分を固定するので一度本体のガイドと接続します。

このようにステーション側に付いている中空スペーサーが本体側のガイドにピッタリはまります。

そうしたら皿ボルトで固定をすれば、何回取り外しをしてもガイド同士のズレはないということになります。

また、スペーサーは金属なので木材みたいにすり減ったりする心配も少ないです。

ガイドとステーションを組み付けるためにまずはTスロットレールの止めるビスと重ならないために位置を確認しておきます。

そうしたら本体に止めていきます。

次はTスロットレールを固定します。

ビスだけでなく両面テープを貼って取り付けるとズレが少なくお勧めです。

これでレールの取り付けも完了です。

ここで伸ばした状態だったシナ合板に刃を通します。

手前は刃が当たらないのでノコギリで切ります。

合板をカットしたときにガイド部分も刃に合わせてカットされたので端を0㎜としてメジャーテープを貼ります。

メジャーテープは硬くて切りにくいですが、カッターで溝をつけて、当て材で抑えながら折れば簡単に切れます。

これで刃に合わせてメジャーテープを貼ることができました。

刃の右側用の補助ガイドを一緒に作っておきました。

これも同じく一度カットしておきます。

最初にスライド丸ノコは作業台と固定されているとお伝えしましたが、マイターステーションも同じく作業台と固定できるようにしておきます。

クランプで一度固定をしてから一気にドリルで作業台まで穴を開けます。

ここも皿ボルトを使用するので皿取りはしっかりやっておきます。

念の為鬼目ナットにも接着剤を入れておきます。

これでマイターソーステーション用の鬼目ナットを仕込むことができました。

最後にオイルで塗装をしておきます。

この方が見た目も良くなるし滑りも良くなります。

細かい部材もしっかりと塗装をしておきます。

マイターソーステーションの取り付け方法

それでは完成したマイターソーステーションの取り付け方を紹介します。

まずはマイターソーステーションをスライド丸ノコ本体に寄せていきます。

ここでガイド同士を中空スペーサーを通してはめ込みます。

ガイド同士は皿ボルトで固定。

右側の補助ガイドも同じく固定。

鬼目ナットに届くように作業台とも皿ボルトで固定すれば一連のマイターソーステーションの取り付け方になります。

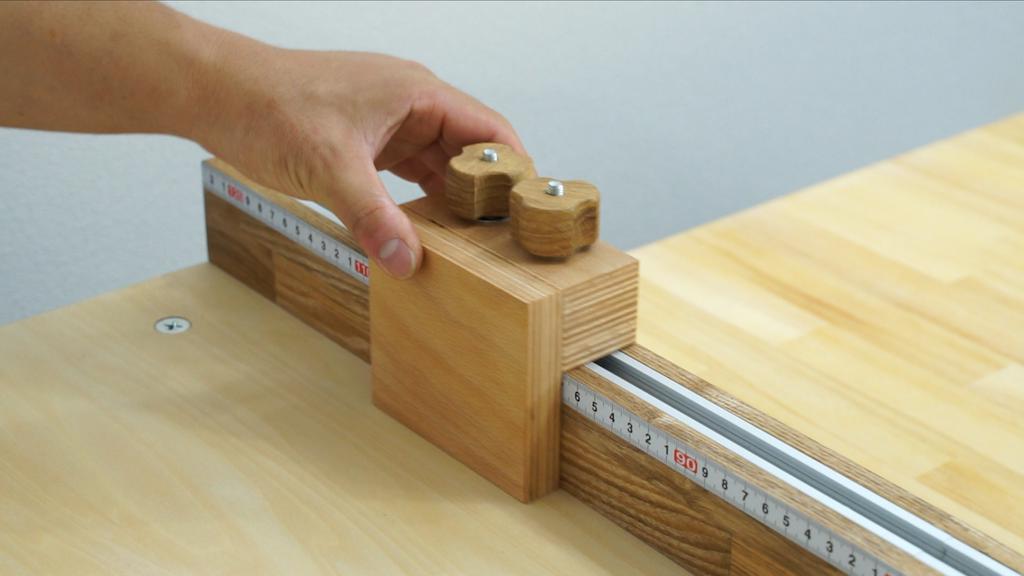

ストップブロックを取り付けます。

ストップブロックに使用するノブナットは前回の記事で紹介した自作のオークのノブナットを使用します。

Tスロットレール専用のボルトをレールに取り付けます。

ストップブロックとワッシャーを取り付けて、

自作のノブナットを取り付ければストップブロックの取り付けが完了です。

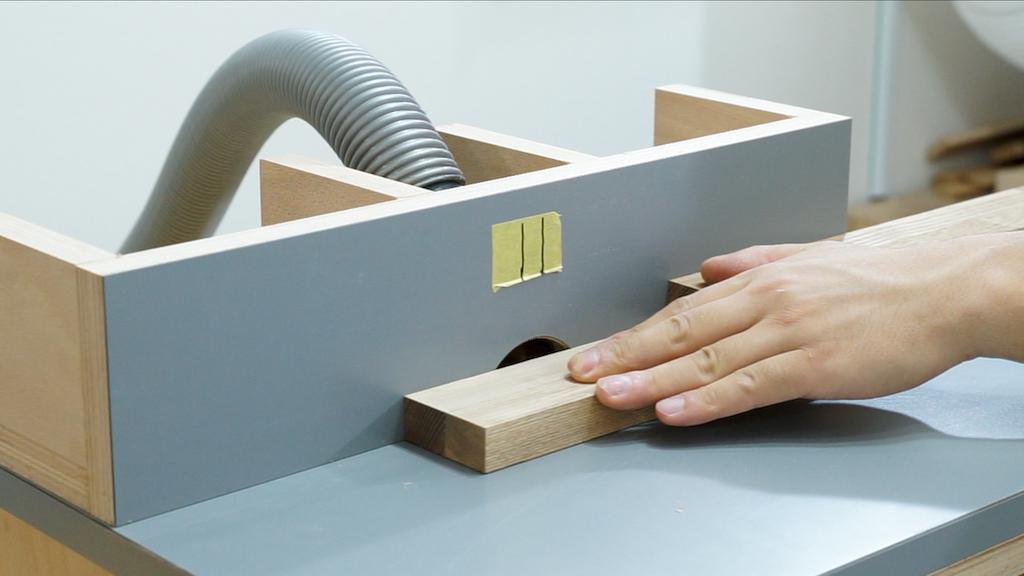

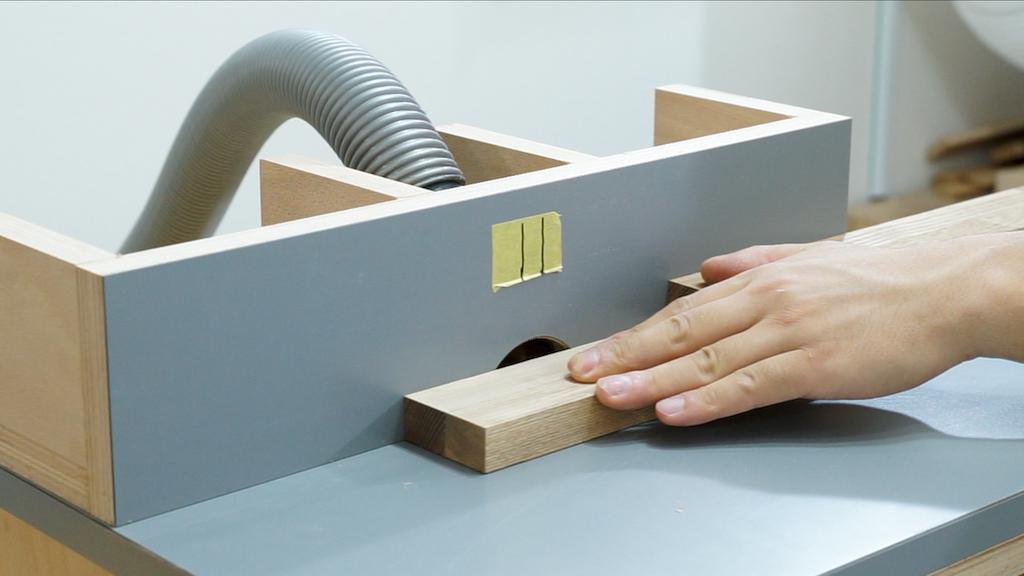

このようにメジャーテープの目盛りに合わせて固定させれば寸法通りにカットすることができます。

ストップブロックはスライド丸ノコ本体のガイドまではいきません。

なので20㎝より短い材料になるとストップブロックだけではカットができないので20㎝の当て材を作っておきます。

当て材を使えばこのように短い材料も切断することができます。

マイターソーステーションのカット精度

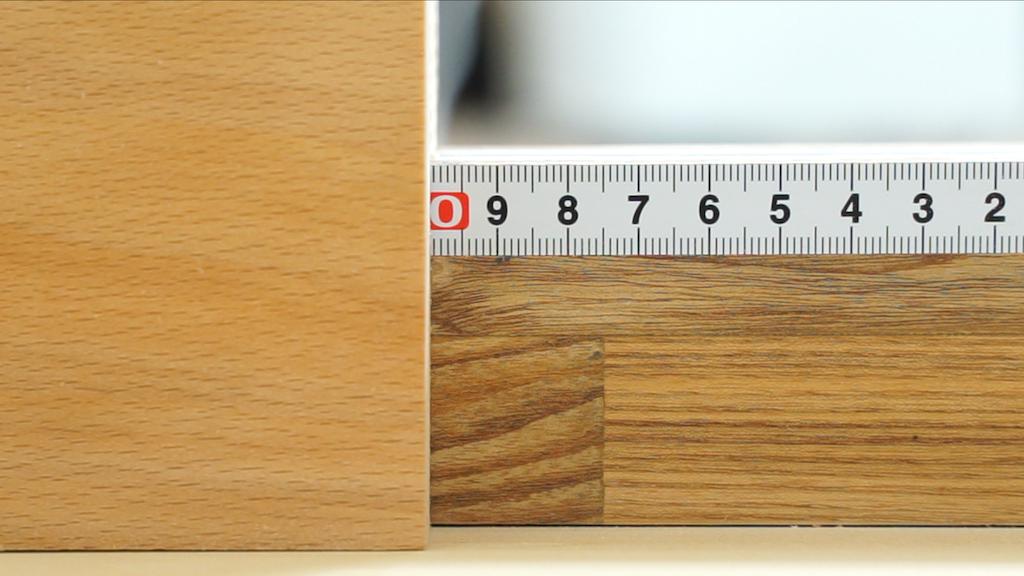

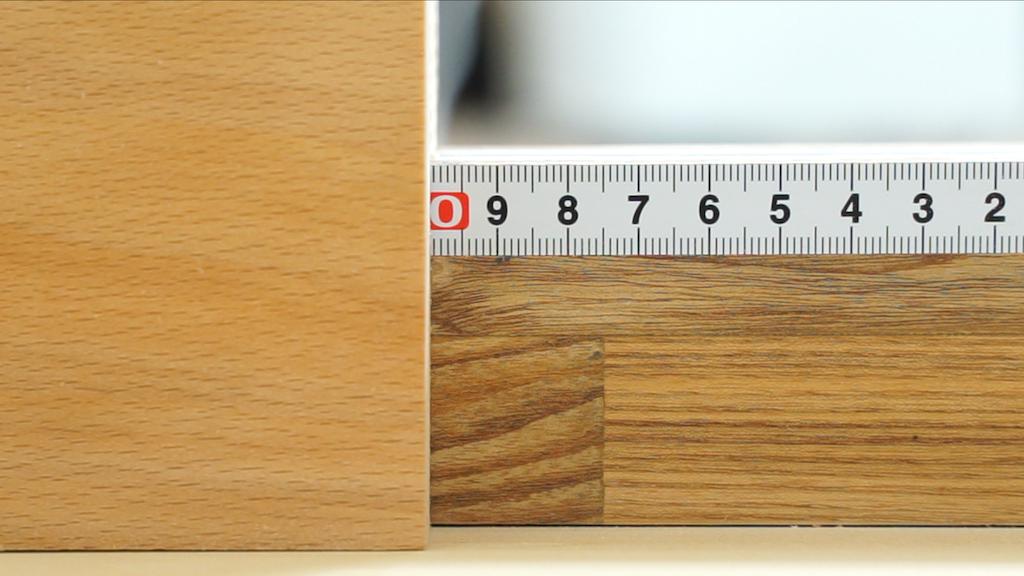

それでは最後にこのマイターソーステーションのカット精度を確認してみます。

上の画像だと寸法がわからないですが、ちょうど90cmで3本カットして、しっかりと90cmでカットされているか、また3本とも同じ長さでカットできているかを見てみます。

切るときは材料をストップブロックに当てて切ります。

強く当ててしまうとストップブロックが動いたり材料がへこんで寸法の誤差が出来てしまうのでゆっくり当てます。

今までは3本とも印をしてそこに刃を合わせてカットしていたので手間が多かったですが、

これだと、印をつける必要がなく同じ長さに何本もカットすることができます。

長さを確認してみます。

ピッタリ90㎝でカットできています。

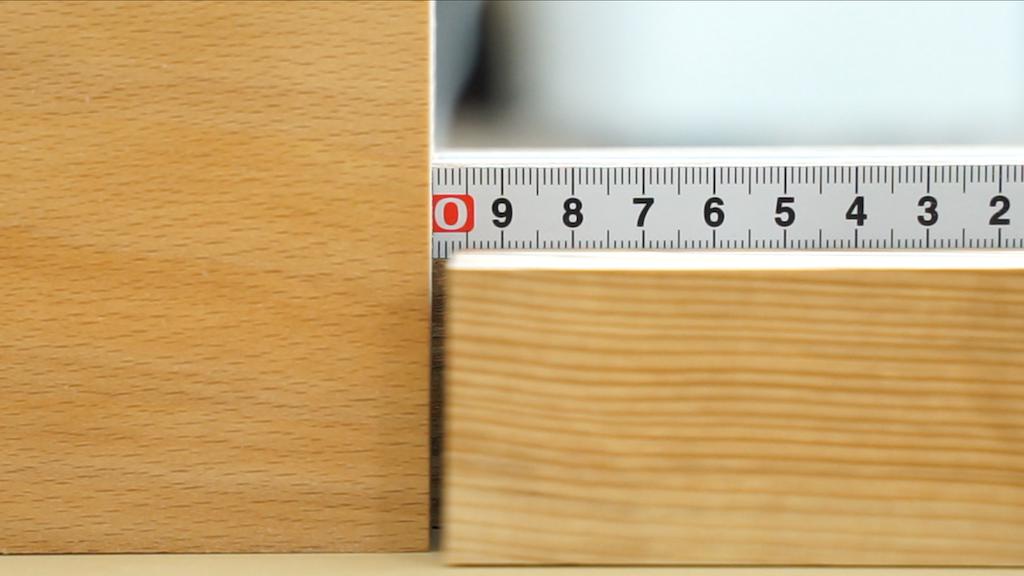

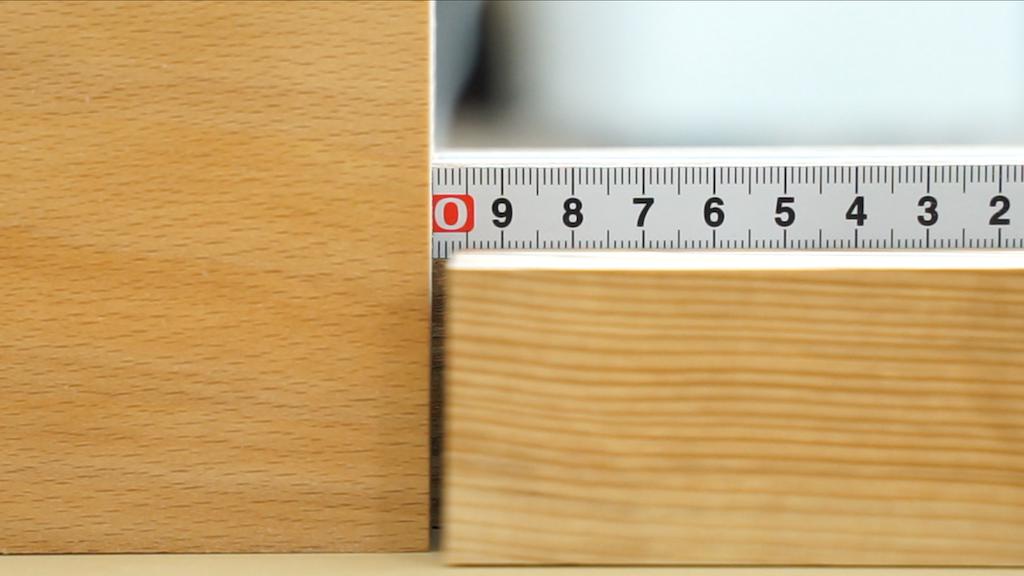

次に3本並べてみて誤差があるのか確認して見ます。

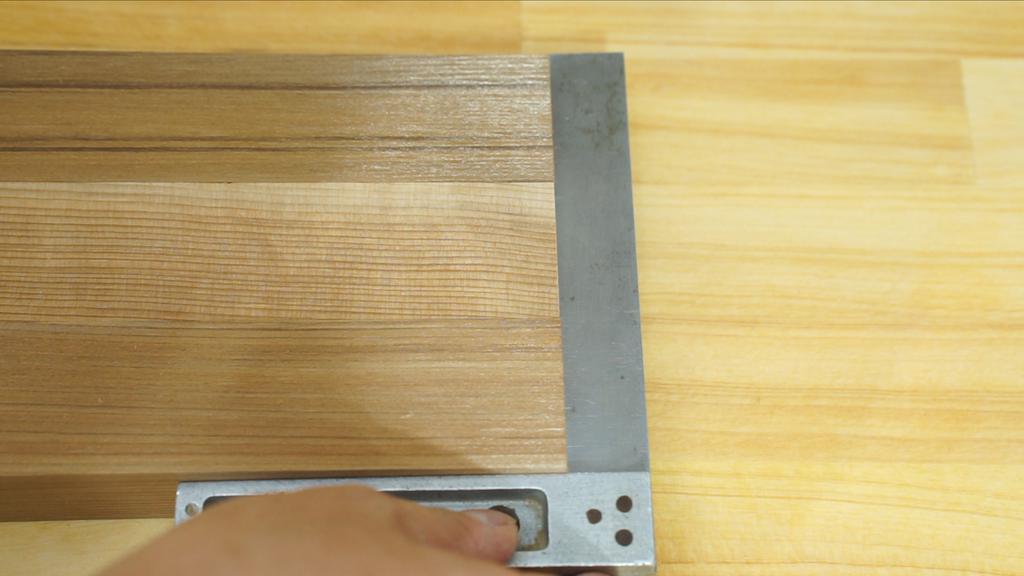

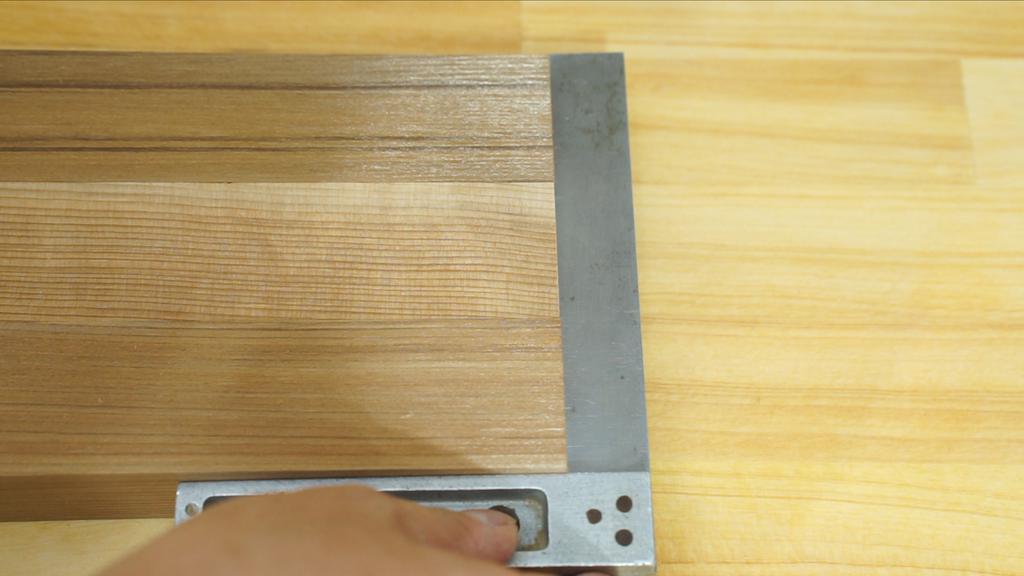

片方をスコヤを当てて端を揃えます。

もう片方を再度スコヤで当ててみました。

寸法誤差や変な斜めカットもなくしっかりと直角で精度良くカットできています。

着脱式マイターソーステーション作り:まとめ

というわけで、今回は着脱ができるマイターソーステーションでした。

常にスライド丸ノコのを置いておくことができない、作業スペースが狭い、置き場がないなどお困りの方でもこのマイターステーションなら、使用するときだけ取り付けて高精度なカットをすることができます。

同じ長さでカットしたいときは特に活躍します。

ぜひ参考にして見てください。

この記事の内容はYouTubeチャンネルで動画でも公開しているので、ぜひこちらも見てみてください。 木工DIYを中心に公開していくのでよろしければチャンネル登録して今後の動画も見てくれたら嬉しいです!