こんにちは、Naotoです。

今回は宅配ボックスをDIYで制作していきます。

宅配ボックスといっても、今回制作するものはベンチ式です。

ベンチ式ということで、荷物を入れることだけでなく玄関前でベンチとして座ることができる作りとなっています。

また、制作する宅配ボックスは自宅で使用するものではないんです。

これはとても親孝行なぼくが実家で使っても裏目に制作をするんですね。

というわけで、今回はベンチ式の宅配ボックスを制作していきます。

この記事の内容はYouTubeチャンネルで動画でも公開しているので、ぜひこちらも見てみてください。

いろんな庭づくりや、木工DIYを中心に公開していくのでよろしければチャンネル登録して今後の動画も見てくれたら嬉しいです!

木工職人のハンドメイドショップ【Twigs&Dwarf】

記事を読む前に1つ宣伝させてください!

これまでの木工職人の経験と知識を活かした、ハンドメイドショップを立ち上げました。

「あなたの暮らしに木のぬくもりを」をテーマに新しい生活にそっと取り入れたくなるような木製品を数多く取り揃えています。

木材の素材感を活かした商品作りを心掛けているので、もし少しでも興味がある方は一度ハンドメイドショップをチェックしてみてください。

ベンチ式宅配ボックスの材料、部材

それではまず、ベンチ式宅配ボックスの材料、部材を紹介していきます。

まずは、こちらが宅配ボックスの箱部分に使用する24mmの合板になります。

こちらは事前にホームセンターで全てカットしてもらいました。

合板をカットするのは大変なのでなるべくホームセンターでカットしてもらう方がいいですね。

こちらは35mm×60mmの部材。

これは脚として使用します。

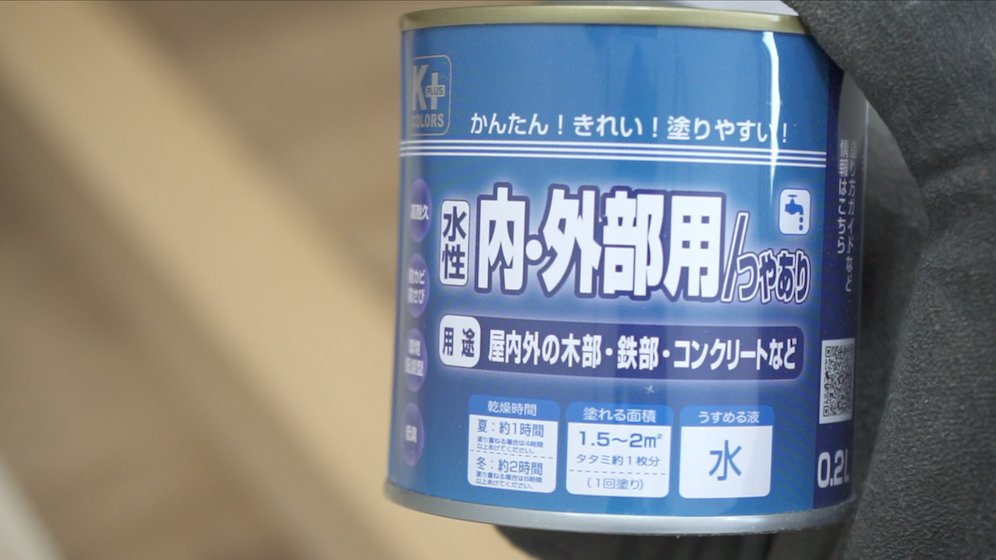

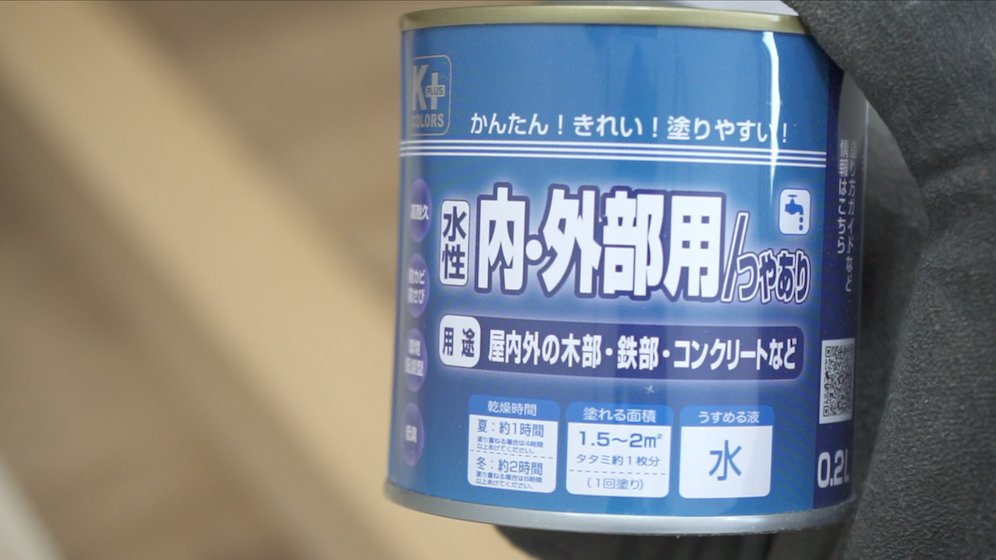

塗料は箱部分と脚材で分けるので、2種類を使用します。

こちらは脚材に使用する塗料。

鉄やコンクリートにも使用できる塗料なのでペンキのように木目が見えなくなる塗料になります。

色はブラックが良かったけど、真っ黒は嫌だったのでブラックチョコレートという色にしました。

こちらが箱部分い使用する塗料です。

この塗料は木材専用の塗料で、木目を活かす塗料になります。

色は脚材のブラックチョコレート色より明るめのオーク色になります。

箱部分の木目を際立たせたいので脚材は木目が見えない塗料を選んだということになります。

これ以外にも、細かい部材はありますが後は進めながら紹介していきます。

ベンチ式宅配ボックスのサイズ

高さ45cm×幅73.8cm×奥行41cmとなっており、このサイズだと段ボールの中型(3辺の合計が100cm以内)の大きさまで入れることができます。

そしてこちらがより細かい寸法の書いてある図になります。

こちらが、ホームセンターでカットしてもらった寸法になります。

この寸法であれば合板1枚で全て取ることができます。

よろしければ参考にしてみてください。

宅配ボックス作り ①:合板を組み立てる

それでは、まずホームセンターでカットしてもらった24mm合板の組み立てから行っていこうと思います。

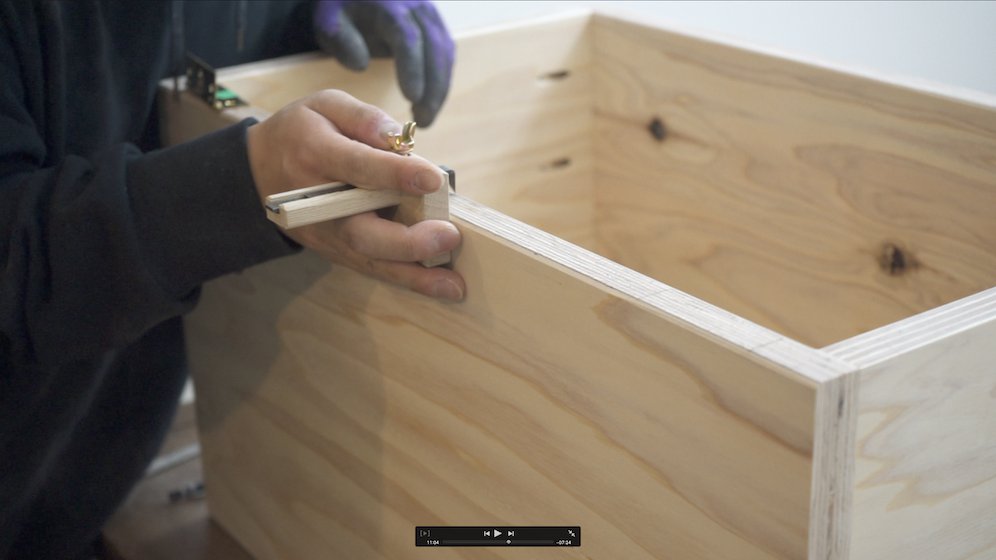

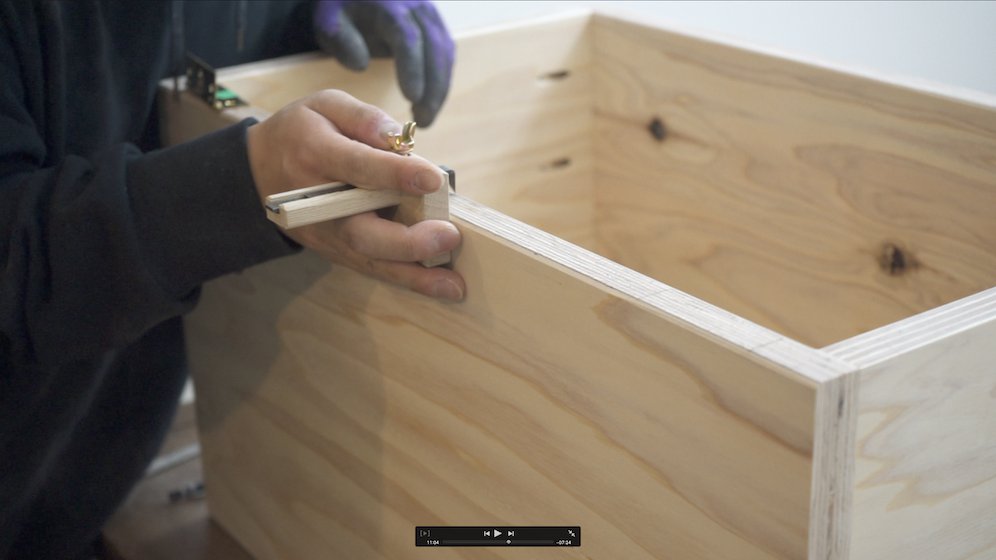

ポケットホールジグで穴加工をする

合板の組み立てには、前回の記事で紹介したポケットホールジグを使用していきます。

このジグを使って初のDIYになります。

このポケットホールジグに関しては下の記事で詳しく解説をしているのでよろしければ一緒にご覧ください。

まずはポケットホールジグを使って穴を開ける位置に印を付けていきます。

そうしたら、ポケットホールジグで穴を開けていきます。

ジグを使用するするとき安定して作業ができるように前回専用の台を作っておいて正解でした。

非常に穴開けがやりやすかったです。

ただ、このポケットホールジグは中華製の商品で、ドリルで穴を開けたときのバリが結構でてしまうので、仕方ないのでノミを使用してバリを落としておきます。

電動サンダーで研磨し表面を仕上げをする

ここで合板を組み立てる前に電動サンダーで表面を研磨し仕上げておきます。

箱型に組み立てると特に内側はサンダー掛けがやりにくいので組む前にやっておきます。

電動サンダーは最近取り入れた集塵機と接続しているので今までと違い粉塵が抑えられながら作業ができています。

箱を組み立てる

ここから箱を組み立てていきますが、いつもはボンドをタイトボンドを使用していましたが、今回は宅配ボックスなので屋外に置きます。

なので、耐水性のあるゴリラウッドグルーを使用していきます。

組み立てるときにはこのコーナークランプで合板を抑えながらやっていきます。

事前に開けた穴全てにビスを仮打ちしておくと組み立てるときがスムーズにできます。

それではゴリラウッドグルーを塗って取り付けていきます。

コーナクランプだけだと力が弱くビスを打つときに動いてしまうので、F型クランプも使用してからビスで止めるようにしました。

先に周りを組んでから底板を取り付けます。

底板は下から穴を開けてあるので、使用するときは見えなくなります。

これでひとまず箱の組み立てが完了です。

宅配ボックス作り ②:脚材の加工作業

次に脚材の加工をしていきます。

まずは、使用する長さより長めに切り出して印を付けやすくしておきます。

脚材は精確な長さで切りたかったので、スコヤと白柿という木工具を使用していきます。

これらを使用すると、鉛筆と差金より精確に印をすることができます。

そうしたら卓上スライド丸ノコでカットしていきます。

このスライド丸ノコはレーザーが付いているので印に合わせて切りやすくなっています。

次はトリマーを使用して脚材の角を面取りしていきます。

使用するのは角面ビットになります。

木材の角が鋭いと触ったときに危ないので安全も考慮して面取りをします。

トリマーってどんな工具?と思った方は下の記事を参考にしてみてください。

宅配ボックス作り ③:箱の仕上げ作業

ここで一度箱に戻りまして、一度仕上げ作業をしておきます。

まずは鉋を使用して組んだ時のズレや段差を削ることで平にしていきます。

側面は脚材を取り付けるので段差があると隙間ができてしまうので鉋で平にしておきます。

そうしたら、脚材と同じく面取りをしていきます。

細かいところをは手作業でサンドペーパーを使用して仕上げていきます。

合板は角や小口面がザラつきやすいので丁寧に仕上げておきます。

宅配ボックス作り ④:箱に天板を取り付ける

それではここで箱に天板を取り付けます。

今回の宅配ボックスはベンチ式で上の蓋が開く天開きという開き方になります。

天板と箱の開閉は平蝶番を使用していきます。

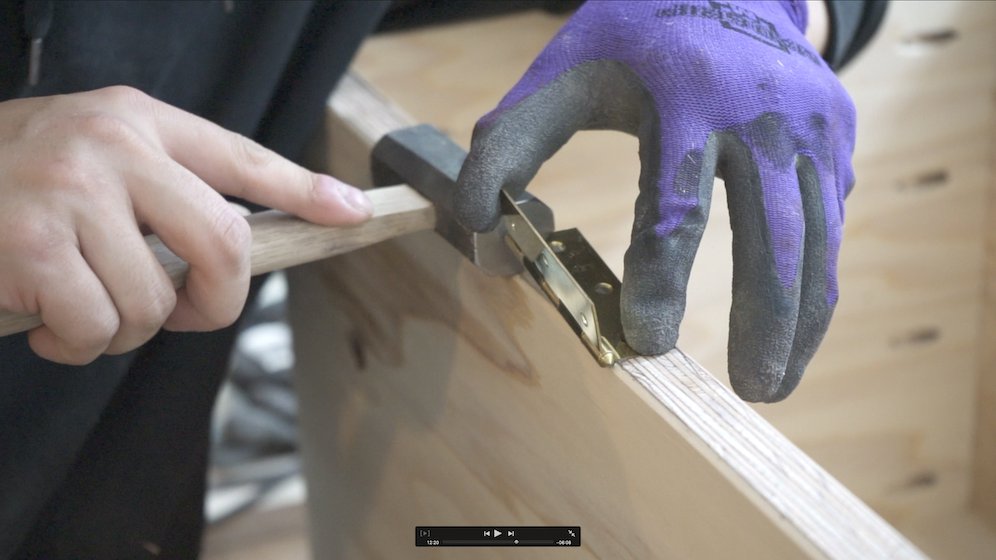

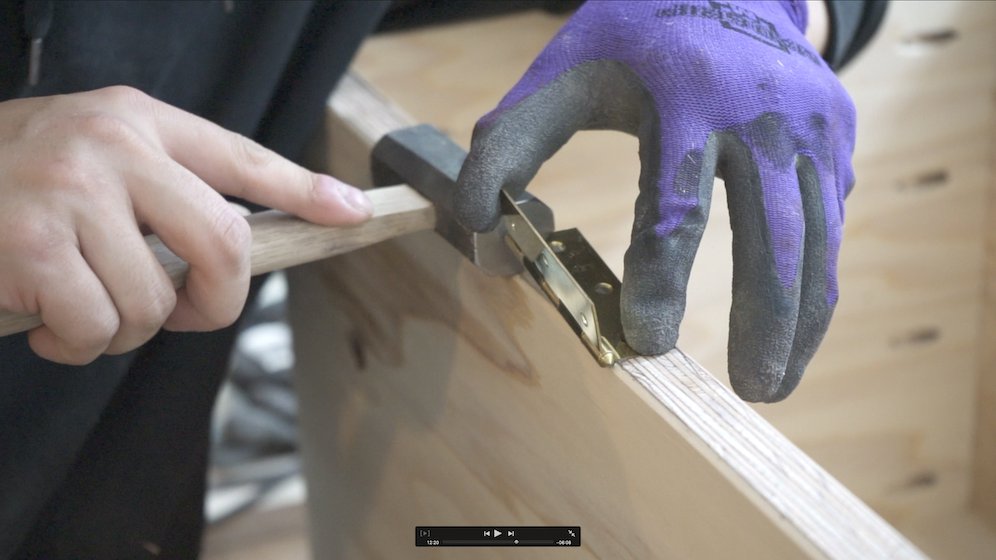

この平蝶番は厚さ分掘り込み加工をする必要があるので、その加工をやっていこうと思います。

まずは蝶番を取り付ける位置を決めます。

位置を決めたら、マスキングテープなどで仮で固定しておくと作業が安定します。

掘り込む位置を白柿もしくはカッターで切り込みを入れておくとこの後のトリマーでの掘り込み加工時にバリが出にくくなります。

今回は白柿で切れ目を入れておきます。

平行な線は毛引きという木工具を使用します。

この工具も何?と思った方は下の記事で解説していきます。

そうしたら、トリマーのビットを角面から次はストレートビットに代えて掘り込み加工をしていきます。

トリマーで加工できない角はノミを使用して加工をします。

多少キツくてもこのようにトンカチで金具を叩くと上手く入ります。

結果的に隙間がなく綺麗に取り付けることができます。

蝶番の掘り込み加工が終わったら仮で取り付けておきます。

次は天板側に先程と同じく蝶番の加工をしていきます。

天板は脚材の分も左右長くなっているので、均等になるように調整をして蝶番の位置を決めます。

こちらもトリマーで掘っていきます。

箱側、天板側両方の加工が終わりピッタリ蝶番と掘り込んだ位置が合いました。

この後は塗装をするので蝶番は一度外しておきます。

宅配ボックス作り ⑤:各部材の塗装

では箱と脚材の塗装をしていきます。

まずは箱から。

こちらは木目を活かす塗料でオーク色になります。

色はこんな感じです。

この塗料は乾くと色が薄くなるので後日再度2度塗りをしておきました。

次に脚材の塗装。

こちらは木目が見えなくなるペンキのような塗料です。

色は黒に近いブラックチョコレート色。

真っ黒より若干茶色っぽい色になっています。

箱側は木目を活かして脚材は木目を見せなくすることで箱の木目がより強調されるのではと思ってこのような塗料と塗り方にしました。

宅配ボックス作り *完成までのデータを消してしまいました

ではここからは、箱に脚材を固定して、取っ手、ステー金具、緩衝材などを取り付けていくのですが・・・

実はこの後のデータを誤って消してしまいました。

この画像はYouTubeに公開している動画の中からスクショを撮って使用しているので、動画のデータがないと画像もありません。

申し訳ございません。。。

なので、この後はいきなり完成直前からお伝えします。

もし聞きたいこと、ご質問何かあれば全てお答えするのでなんでも聞いてください。

下の動画のコメント欄に気軽に書いてみてください。

宅配ボックス作り ⑥:脚、ステー、取っ手の取り付け完了

というわけで、ここまで一気に進みました・・・

天板を開閉するとステー金具を付けた為90度の位置でストッパーが効きます。

開閉時には右側の取っ手を持つことで楽に開けることができます。

また、閉めるときにバタンとならないように涙目という緩衝材を付けておきました。

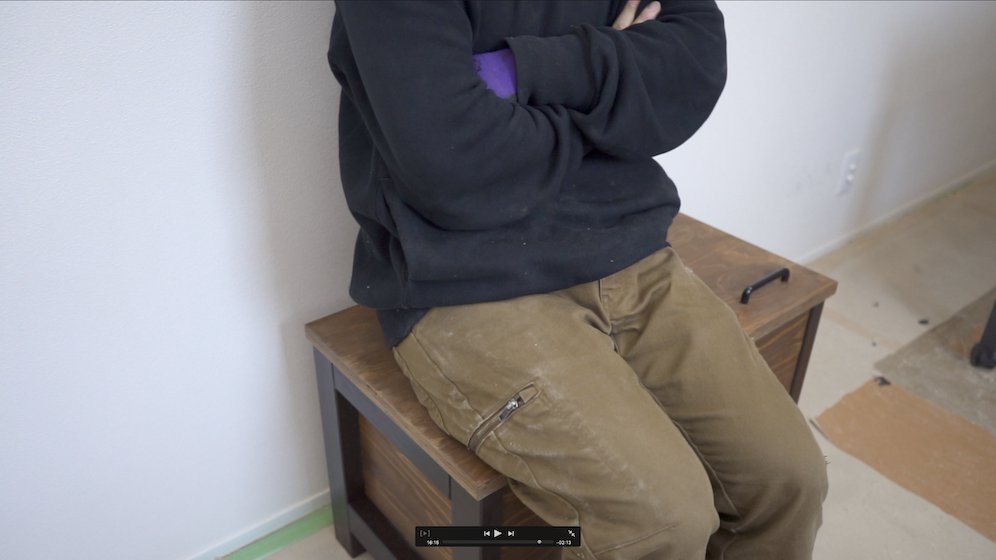

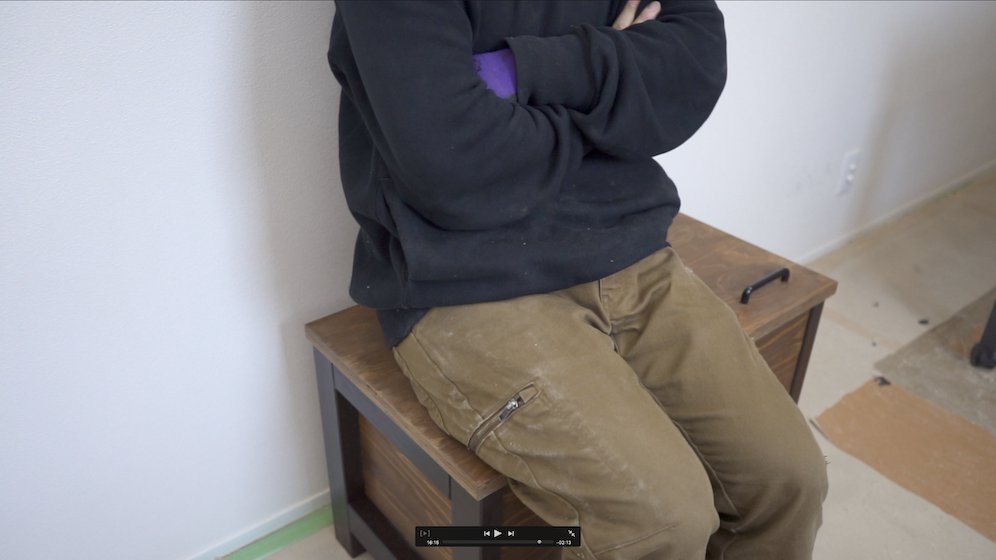

ベンチ式なのでもちろん座ることができます。

宅配ボックス作り ⑦:専用のステッカーを貼る

ではほぼベンチ式宅配ボックスが完成しましたが、最後に宅配ボックスと配送業者にわかるようにステッカーを貼っておきます。

Amazonなどで探すと色々出てきますが、今回の宅配ボックスは置配用として使用するらしいのでこの、置配OKステッカーにしました。

貼る位置は、まずわかりやすく持ち手の近くに一枚。

それと、正面からもわかるように正面にも貼っておきました。

というわけで、これで宅配ボックスの完成です。

早速実家に持っていきます。

実家に宅配ボックスを設置

約2時間掛けて実家に到着。

さっそく玄関の前に設置してみます。

ちょうどいい大きさで使い勝手も良さそうです。

玄関の前で座ることもできます。

宅配ボックスの色も外壁やタイルと近い色にしておいたので違和感なく使ってもらえるのではないかと思います。

ベンチ式宅配ボックスの完成

というわけでベンチ式宅配ボックスが完成しました。

最後の加工時の内容をお伝えできなかったので完成写真を何枚か乗せておこうと思います。

こちらは後ろから見た状態です。

こちらは取っ手です。

取っ手はホームセンターに色々売っているので気に入ったものを取り付けるといいと思います。

脚材がブラックチョコレート色でグッとアクセントになっています。

これが真っ黒だと主張が強くなりすぎてしまうという、自分の中の変なこだわりです。

こちらがステー金具です。

ステー金具は色々種類があるので実際使用するときは一度調べてみるといいと思います。

今回は一番安い金具を使用しました。

なかにはゆっくり閉まるソフトクローズ機能などもありますが、一気に何千円と金額が高くなります。

そこまでの性能いらなかったので今回は開けたとき90度で止まるストッパーとしての機能として使いました。

ベンチ式宅配ボックスの制作:まとめ

というわけで今回はベンチ式宅配ボックスの制作でした。

一応木工職人としてそれなりの工具や技術で作ったと思っています。

ただ、工夫をすればここまでの工具を使わなくてもこの宅配ボックスは作れるので一つの参考にしていただいて、宅配ボックスを作ろうと考えている方のためになればいいなと思います。

ちなみに細かい値段などは覚えていないですが、合板と脚材、塗料がほとんどの費用で、後は細かい金物関係のみ。

おそらく5000円ぐらいで作ったと思います。

塗料って結構高いんですよね・・・

もしこの記事を読んで疑問に思ったことやご質問等は気軽にYoutubeのコメント欄で募集しています。

この記事の内容はYouTubeチャンネルで動画でも公開しているので、ぜひこちらも見てみてください。

いろんな庭づくりや、木工DIYを中心に公開していくのでよろしければチャンネル登録して今後の動画も見てくれたら嬉しいです!

DIY初心者向けオンラインでのDIY相談会

最後にお知らせです。

DIY初心者向けのDIYの相談会をオンラインで行なっています。

1分単位での相談ができるので、もし自分のDIYで解決できないことや、より上達したいと思っている方は利用してみてください。