最近自作のテーブルソー関連の記事が続いていますが、今回もテーブルソーに関しての記事になります。

今回は何を作っていくかと、自作したテーブルソーを置くスタンドを作っていきます。

とりあえずテーブルソーを作りましたが、現在置き場がまだなく作業台に置いたままです。。。

なのでしっかりとテーブルソー専用のスタンドを作って置けるようにしていこうと思います。

テーブルソー本体を作った時の記事はこちらです。

この記事の内容はYouTubeチャンネルで動画でも公開しているので、ぜひこちらも見てみてください。

テーブルソースタンドの特徴

今回制作したテーブルソー用のスタンドの特徴を先にお伝えしておきます。

- ツーバイ材で頑丈な骨組み

- 合板を上貼りすることで見た目の良さと強度アップ

- 天板と底板をラワンランバーコアに横手張りをして見た目の良い板作り

この3つが今回のスタンドの特徴となります。

詳しくはこれから制作過程の解説をしながら説明していきます。

ツーバイ材でスタンドの骨組みを作る

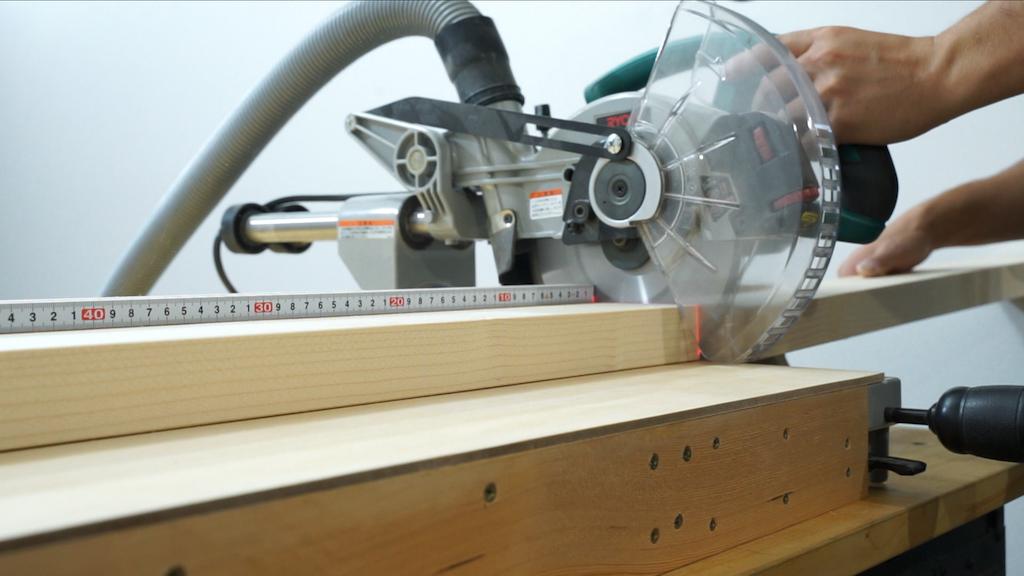

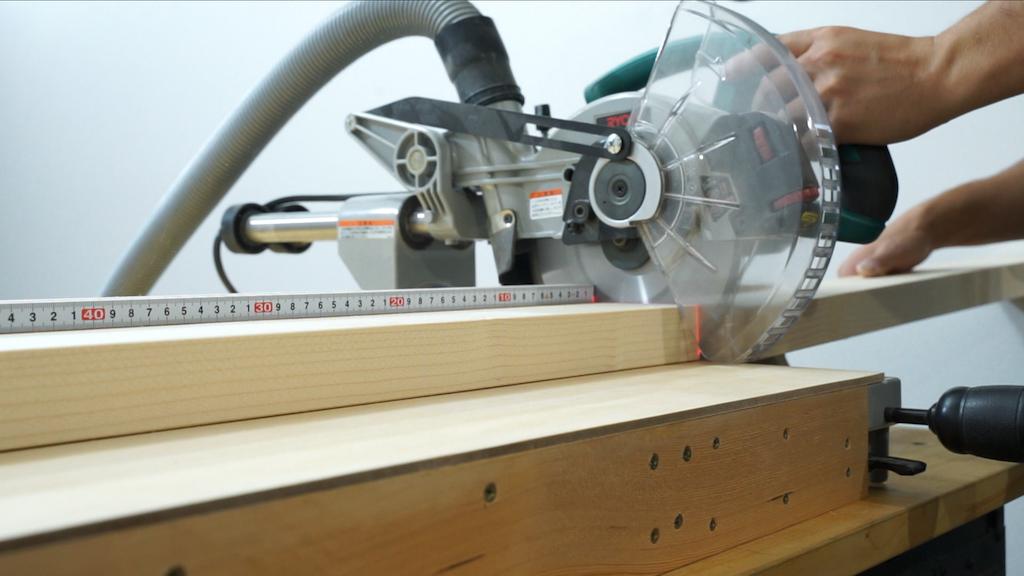

マイターソーステーションでツーバイ材をカット

まずは、ツーバイ材を使用してスタンドの骨組みを組んでいきます。

ツーバイ材は価格が安くサイズも大きいのでしっかりと強度を出したい時には最適な木材になります。

ただ、最近のウッドショックの影響で価格と品質が良くないのが悩ましいところではあります。

まずは、実際に使用するサイズより長めにカットしていきます。

これは正寸にカットするときに作業しやすい状態の方が切り間違いなど起きにくくなるからです。

材料の取り方に問題がないかなども確認できるので、2度手間ですが荒切りしてから正寸カットをするといいと思います。

荒切りが完了した後はマイターソーステーションにフリップ式ストップブロックを取り付けて正寸にカットしていきます。

スライド丸ノコを持っている方はマイターソーステーションがあると同じ長さのカットなど非常にやりやすいので作ってみたらいいかと思います。

自作した着脱式マイターソーステーションとフリップ式ストップブロックは下の記事から作り方を見ることができるので参考にしてみてください。

Youtubeから動画でも見ることもできます。

ツーバイ材をポケットホールジグで穴開けと組み立て

正寸にカットしたツーバイ材はポケットホールジグで穴を開けて斜め打ちでビス止めします。

ポケットホールジグは集塵機と接続できるタイプだと木屑の詰まりや飛散がないので非常にやりやすいです。

ただ、この使用しているポケットホール治具は中華製で精度がイマイチだと最近気づき始めました。

長い材もクランプ式ならこのようにしっかりと安定して穴を開けることができます。

穴あけが終わったら組み立てていきます。

手順としては一度クランプでしっかりと固定をしてからビスを打ちます。

ボンドも付けておくことで強度をしっかり出るようにしておきます。

斜めにビスを打つので多少材料どうしがズレてしまいます。

ポケットホールジグでの組み立てってクランプ使ってもズレるんですが自分だけですかね?

便利だけど、後のズレの処理に手間がかかるのです😅😅 pic.twitter.com/4fj0d3wWH3

— なおっぺ/庭づくり、木工DIYのブログYoutube運営 (@naoppeman) October 3, 2021

それをTwitterで投稿してみたら。

フォロワーの方はそんなことないみたいです。

もしかしたら中華製で穴が曲がっているなどの可能性があるのかもしれません。

ポケットホール治具といったら下のKreg製がやはり王道になります。

ではツーバイ材をどんどん組んでいきます。

補強などを入れながらひとまず組み立てが完了です。

組んだ時の材料どうしのズレがあるので鉋を使用して平らに修正しておくことにしました。

こういう作業は電動サンダーなどより鉋の方が手早くできますね。

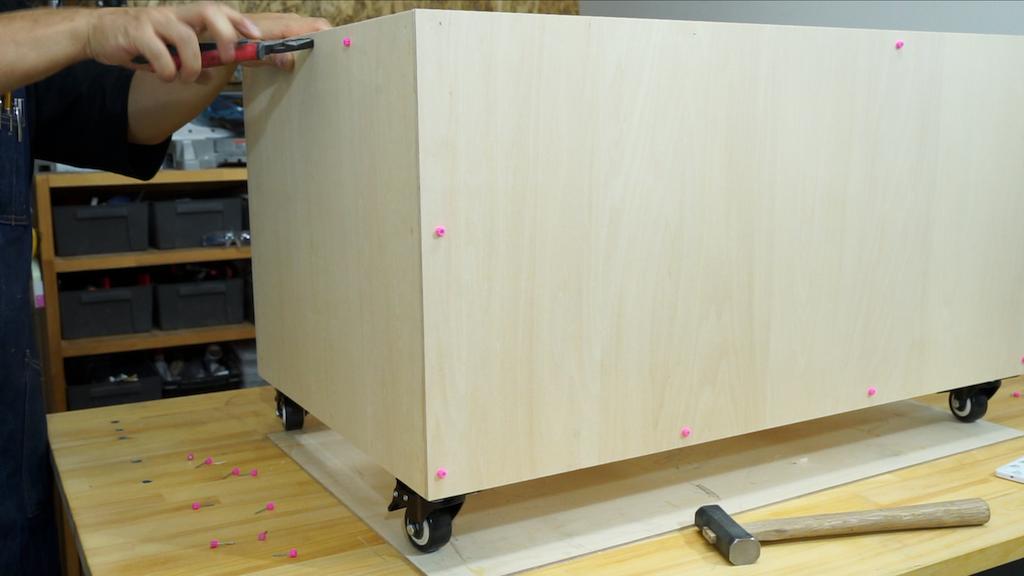

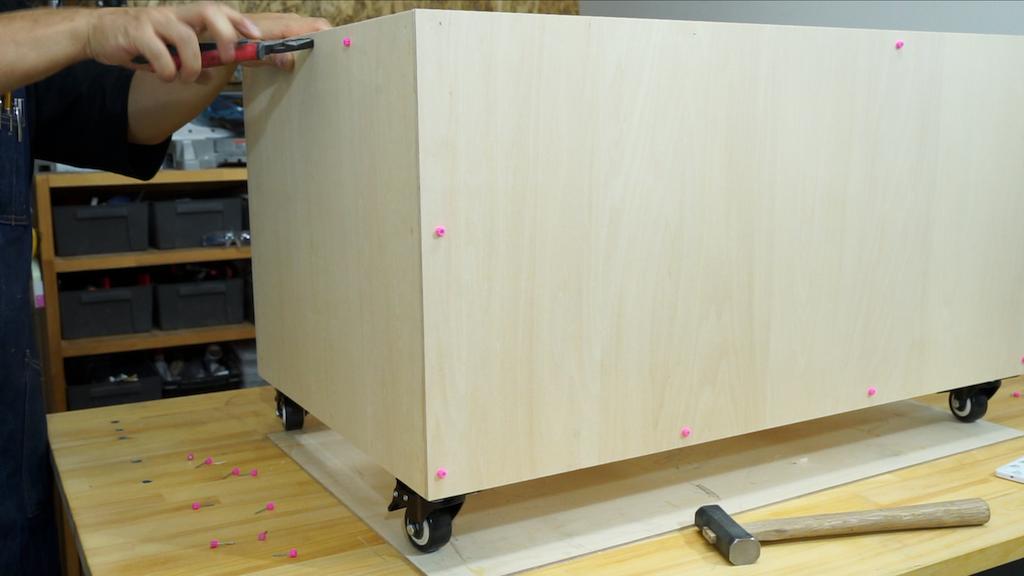

強度のあるキャスターを付けて移動可能なスタンドにする

脚元にはキャスターを取り付けます。

テーブルソーを乗せるので安全性を考えてしっかりとした作りのキャスターを選びました。

4輪ともブレーキ付きなので作業中に動くこともなく安心です。

キャスターは一度穴の位置を出してから下穴を開けて取り付ける手順で付けます。

今回はツーバイ材の角に合わせてキャスターを取り付けました。

ツーバイ材に合板を貼り見た目の良さと、強度を上げる

次にツーバイ材で組んだ骨組みにシナ合板を貼っていきます。

合板を貼ることで、骨組みでの強度+面での補強ができるのでより強度が高くなります。

また、ツーバイ材はところどころ節などがあり見た目が良くないので合板を貼ることで見た目を良くすることができます。

シナ合板は4面貼りますが、貼り方はボンドと隠し釘で貼ります。

ビスを打った方が確実ですが、ビスを打つとこれも見た目が悪いので隠し釘でボンドが固まるまで抑えることにします。

ボンドが固まればビスを打たなくても強度はしっかり出すことができます。

このように合板がツーバイ材から浮かない程度に隠し釘で止めておきます。

ボンドがしっかりと硬化したら隠し釘を抜いてしまいます。

隠し釘は先端が簡単に折れる作りなので折ってしまっていいのですが抜ければ再度利用することができます。

抜いた穴はウッドパテを使用してしっかりと埋めておきます。

隠し釘の穴以外に付着したパテはしっかり取り除かないと塗装時に目立ってしまうのでしっかり拭き取るか削り取るようにしましょう。

これで合板貼りの工程が完了となります。

スタンドの下部を収納にするので前面をトリマーでくり抜く

次にスタンドの下部を収納にするので正面の合板だけトリマーを使用してくり抜いていきます。

まずはトリマーのビットが入る程度に穴を開けます。

トリマーに目地払いビットというベアリングが付いたビットを使用して内側のツーバイ材に沿って合板をくり抜いていきます。

内側を一周させればこのようにツーバイ材に合わせて合板をくり抜けます。

トリマーはビットの形状上が丸くなるのでここだけは手加工で処理します。

最後に合板を全体的にサンダー掛けしておきます。

この時ウッドパテの跡をしっかりと削り落としておかないと塗装時に跡になり目立ってしまうのでしっかりサンダー掛けしておきます。

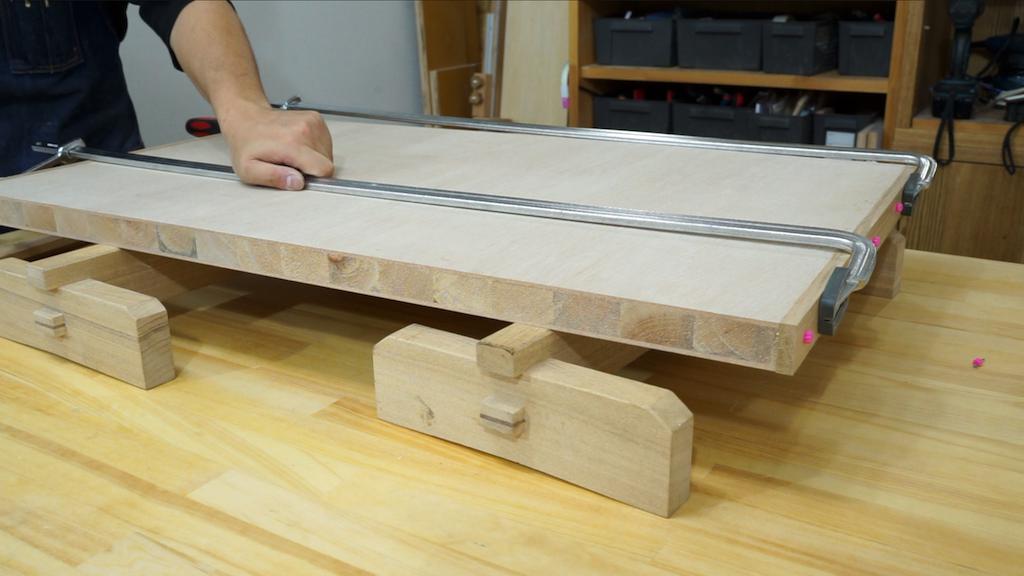

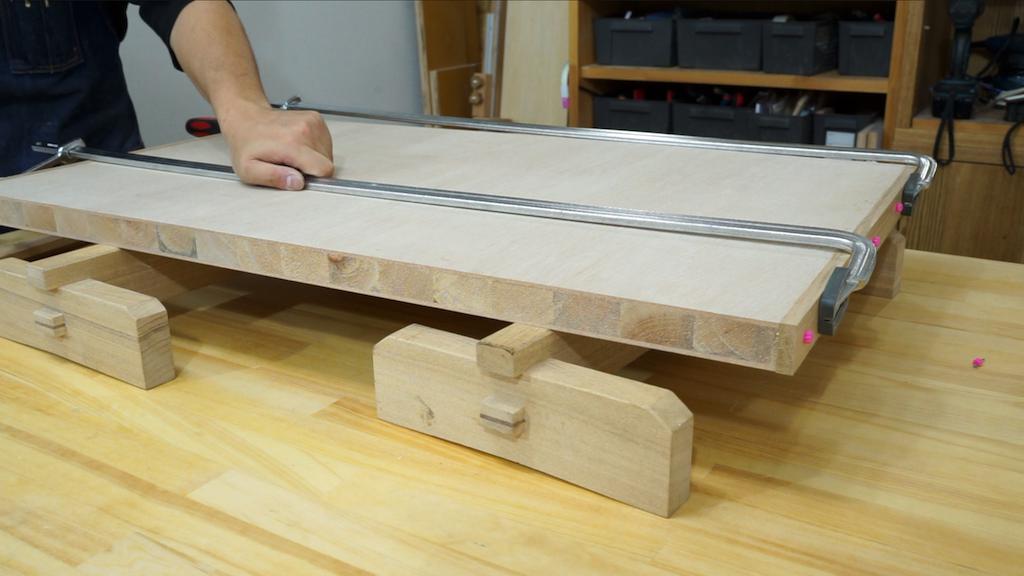

天板と底板用のラワンランバー材に横手板を貼る

ランバー材は切る口が芯材が見えてしまうので目隠しとして貼っておきます。

貼り方としてはボンドを塗りムラなく付けて、

ランバー材に貼って、

合板と同じく隠し釘で仮止めします。

最後にクランプで浮いているところをしっかり締めてボンドの硬化を待ちます。

硬化を貼っている間いに端の伸びていた横手板をカットしておきます。

ボンドが硬化したら鉋を使用してランバー材と平らになるように仕上げていきます。

この時鉋で角の面取りも一緒にやっておきます。

短手を先に貼ってから長手を貼る手順で貼っていきます。

角を45度にカットしてトメ加工してもいいのですが、トメは隙間ができやすいので今回は長手勝ちで貼りました。

長手も鉋で最後は仕上げておきます。

最後に電動サンダーで仕上げればランバー材の横手板張りが完了です。

天板をテーブルソーと固定するため鬼目ナットを仕込む

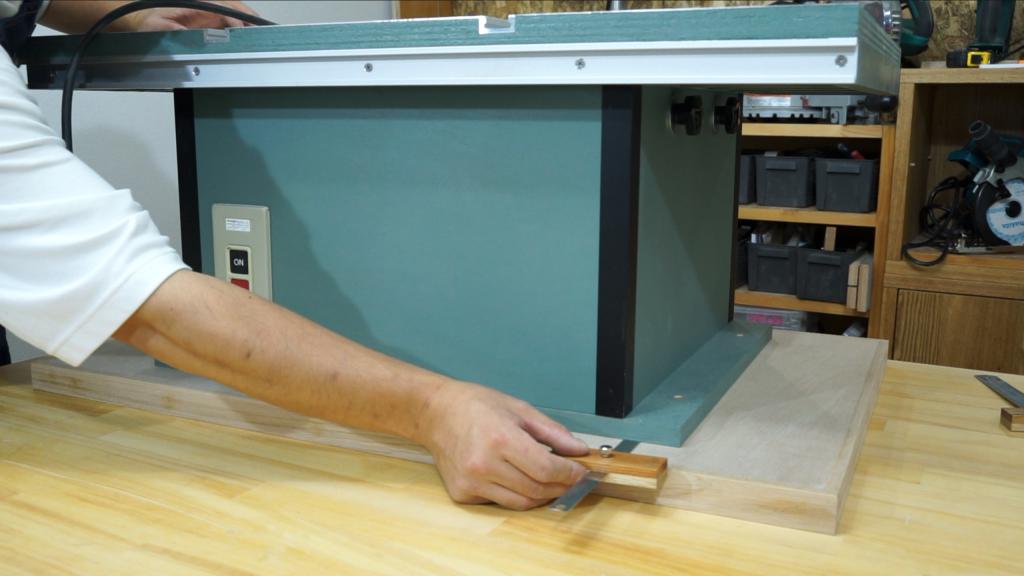

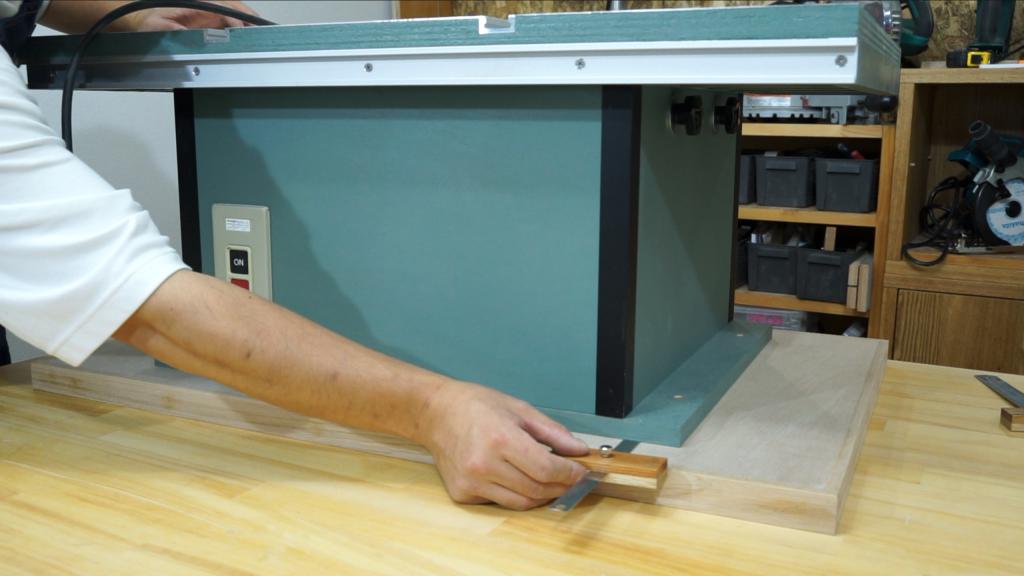

それではここで自作したテーブルソーの登場です。

天板にテーブルソーを置き固定するための鬼目ナットを取り付ける位置を決めていきます。

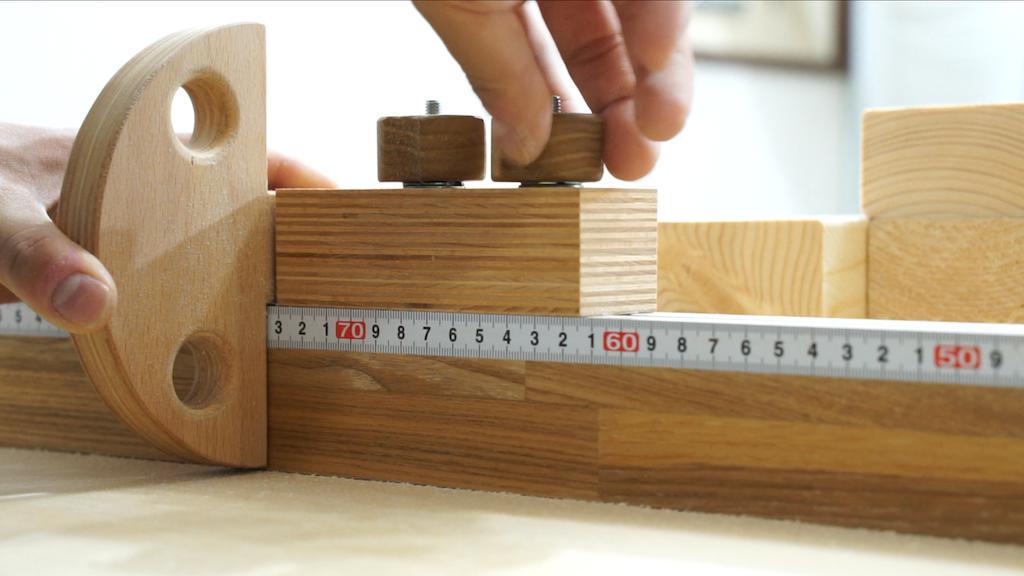

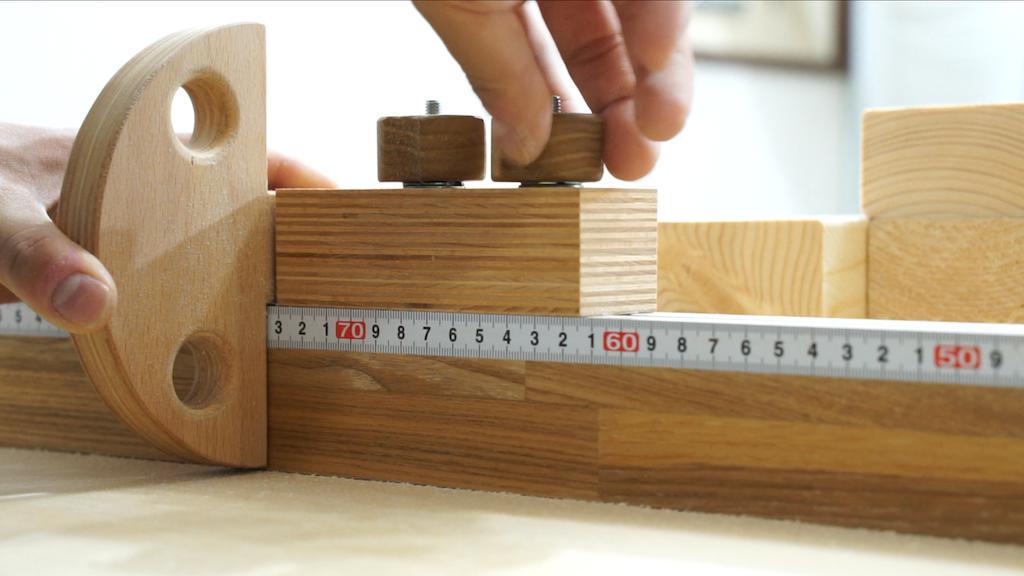

位置決めに使用する時に使用しているのは自作のマーキングゲージになります。

ゼブラウッドやケヤキなどを使用したお気に入りのマーキングゲージなのでよろしければ作り方の記事をご覧ください。

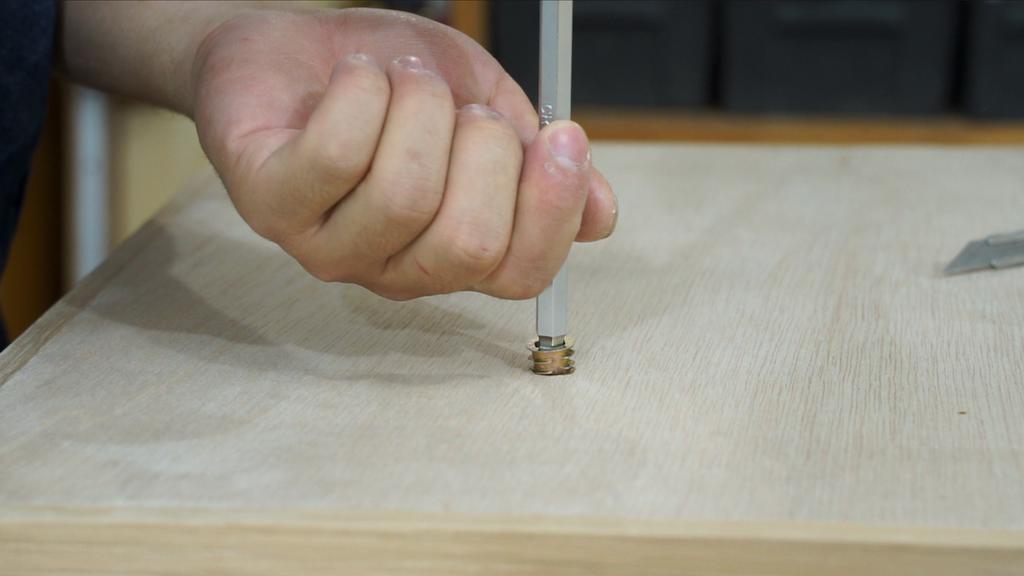

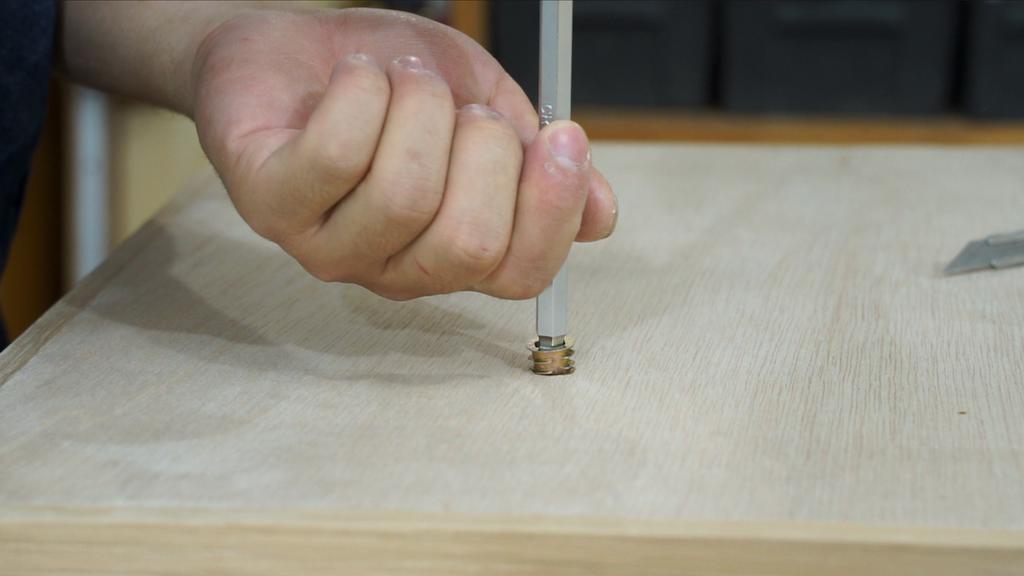

それでは位置が決まったので鬼目ナットを取り付けていきます。

M8用の鬼目ナットを取り付けるので11mmの下穴を開けます。

使用するのはネジ込み式の鬼目ナットになります。

これで鬼目ナットの取り付けが完了です。

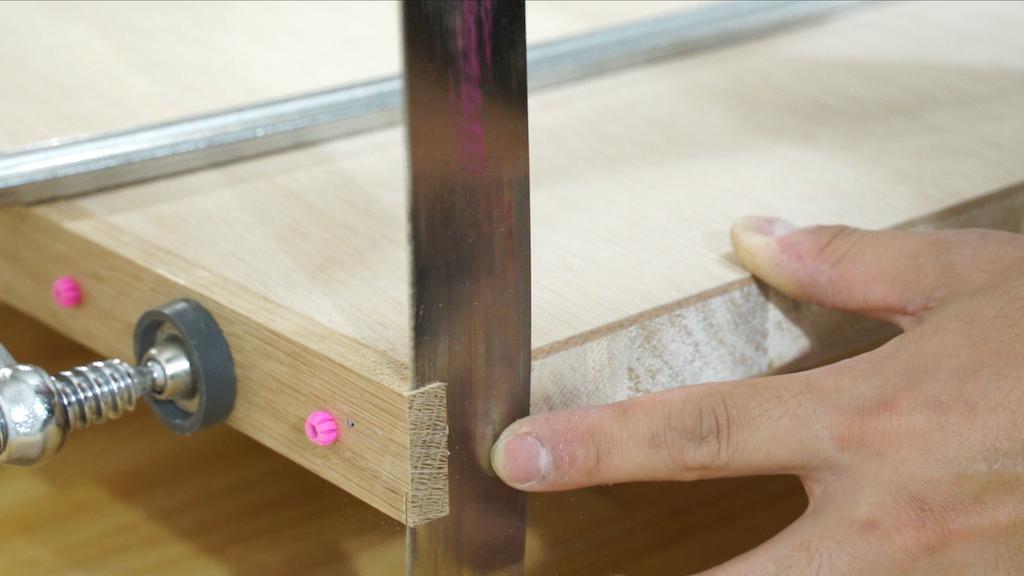

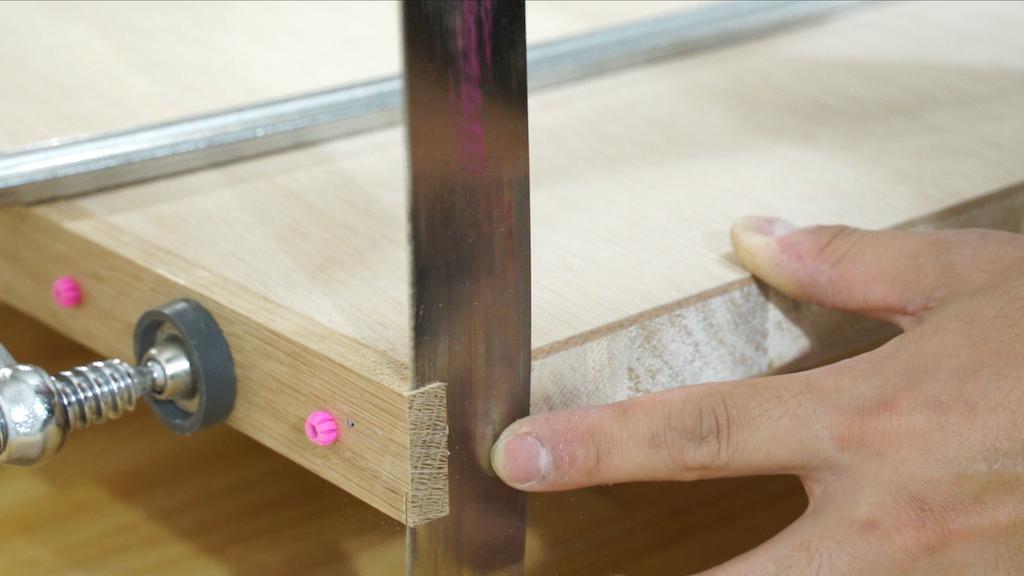

底板の欠き込み加工と天板の取り付け

次は底板の加工と取り付けをやっていきます。

底板を取り付けるには奥の補強のために入れたツーバイ材に合わせて欠き込む必要があります。

スコヤやマーキングゲージを使用してツーバイ材の欠き込む位置をしっかりと底板に写します。

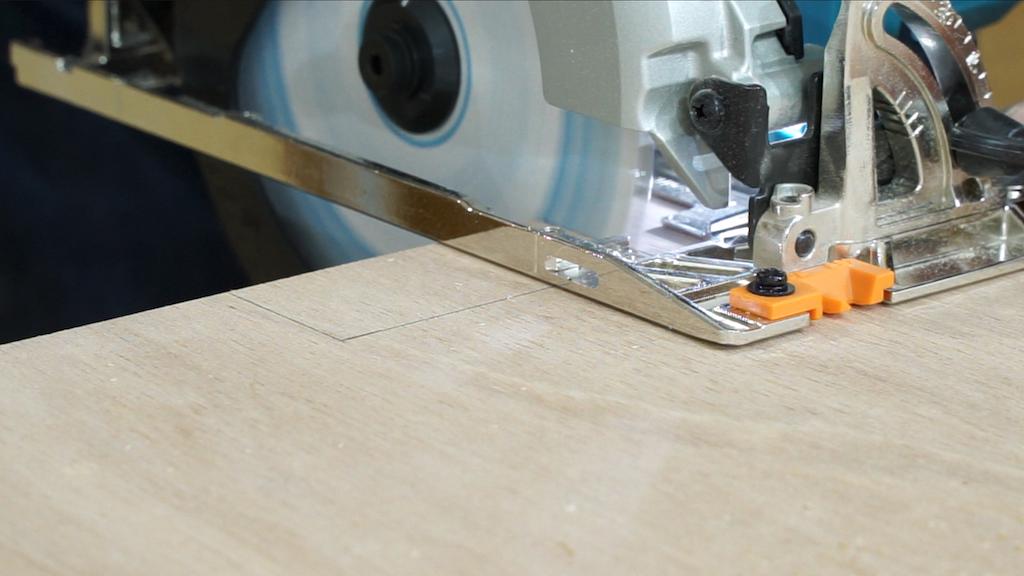

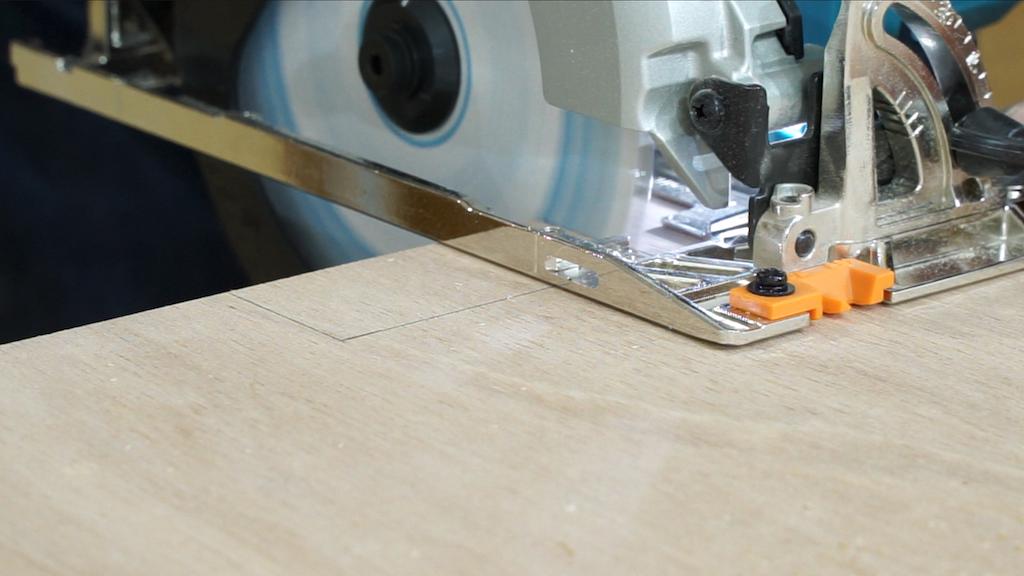

欠き込み加工は丸ノコとジグソーを使用して加工します。

まずは丸ノコで直線にギリギリまで切れ目を入れます。

ちなみにこちらは最近購入した18Vのバッテリー式丸ノコです。

かなり使いやすく高性能なので後でレビュー記事を書く予定です。

ジグソーはバリが出やすいので筋引きしてバリが出ないしてからカットします。

ジグソーで斜めにカットしてから奥の線に合わせてカットすると上手く切り欠くことができます。

上手く切り欠くことができたら底板を取り付けます。

クランプで底板とスタンド本体を固定してから、

裏側からビスで固定します。

天板も同じように裏からビスで固定をします。

ワトコオイルでテーブルソースタンドを塗装

一通り加工が終わったので塗装をします。

塗装はワトコオイルのナチュラルでオイルのクリア塗装になります。

ラワンの部分がオイルを塗るとグッと濃い色になってとてもいい色になりました。

テーブルソーをスタンドに取り付け

塗装を終えたスタンドにテーブルソーを固定します。

事前に取り付けた鬼目ナットに合わせてノブボルトを使用しテーブルソーとスタンドを固定します。

テーブルソーを使用する時には集塵機との接続が必須なので集塵機用に電源タップを取り付けておきます。

この電源タップは上側に押しやすいボタン式で横がコンセントになっているため使いやすいデザインになっています。

これで自作のテーブルソーを専用のスタンドに固定したので全ての作業が完了となります。

しっかりとした作りで、ラワンやシナ合板がオイル塗装をして見た目もいいスタンドになりました。

自作テーブルソー用スタンドの完成

こちらが完成したスタンドに固定したテーブルソーです。

スタンドに固定したテーブルソーの高さは作業台より少し高くしており、合板などをおくと作業台がちょうど良い補助台にもなる計算にしておきました。

作業部屋がそれほど大きくないので使用しないときはキャスターが付いているので移動して、

作業部屋の端の方に置いておくことができます。

下部は収納用で開口されているので、これからテーブルソー用に作るであろうプッシュスティックやいろんな治具をしまおうと思います。

テーブルソーの上に合板などを置けばサブ作業台などにも使用できるかなとも思っています。

自作テーブルソースタンド作り:まとめ

というわけで今回は自作のテーブルソー用にスタンドを制作しました。

ツーバイ材だけの骨組みでスタンドを作ることもできますが、今回のように表面に合板を貼ればより強度が出て、見た目も良くなるのでぜひスタンドや棚を作るときなどに試してみてください。

また今回の作業でラワン合板がオイルを塗るととてもいい色になるということを知りました。

なので、ラワン合板は薄い厚さのものもホームセンターで売っているので使い方次第では見た目をよくするためだけに薄い合板を上貼りするなどもありだなと感じました。

今回も自作のテーブルソーに関連する記事でしたが、次回もテーブルソーの記事を予定しています。

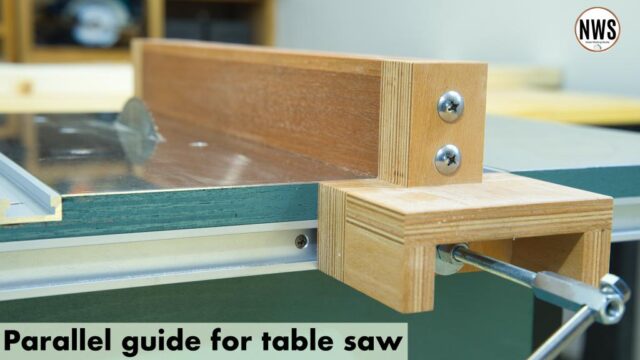

次回は平行ガイドを作る内容をお伝えできるかなと思います。

これを作れば最低限使用することができるテーブルソーになるかなと思っています。

そろそろテーブルソーを使って何かを作りたいところです・・・

この記事の内容はYouTubeチャンネルで動画でも公開しているので、ぜひこちらも見てみてください。